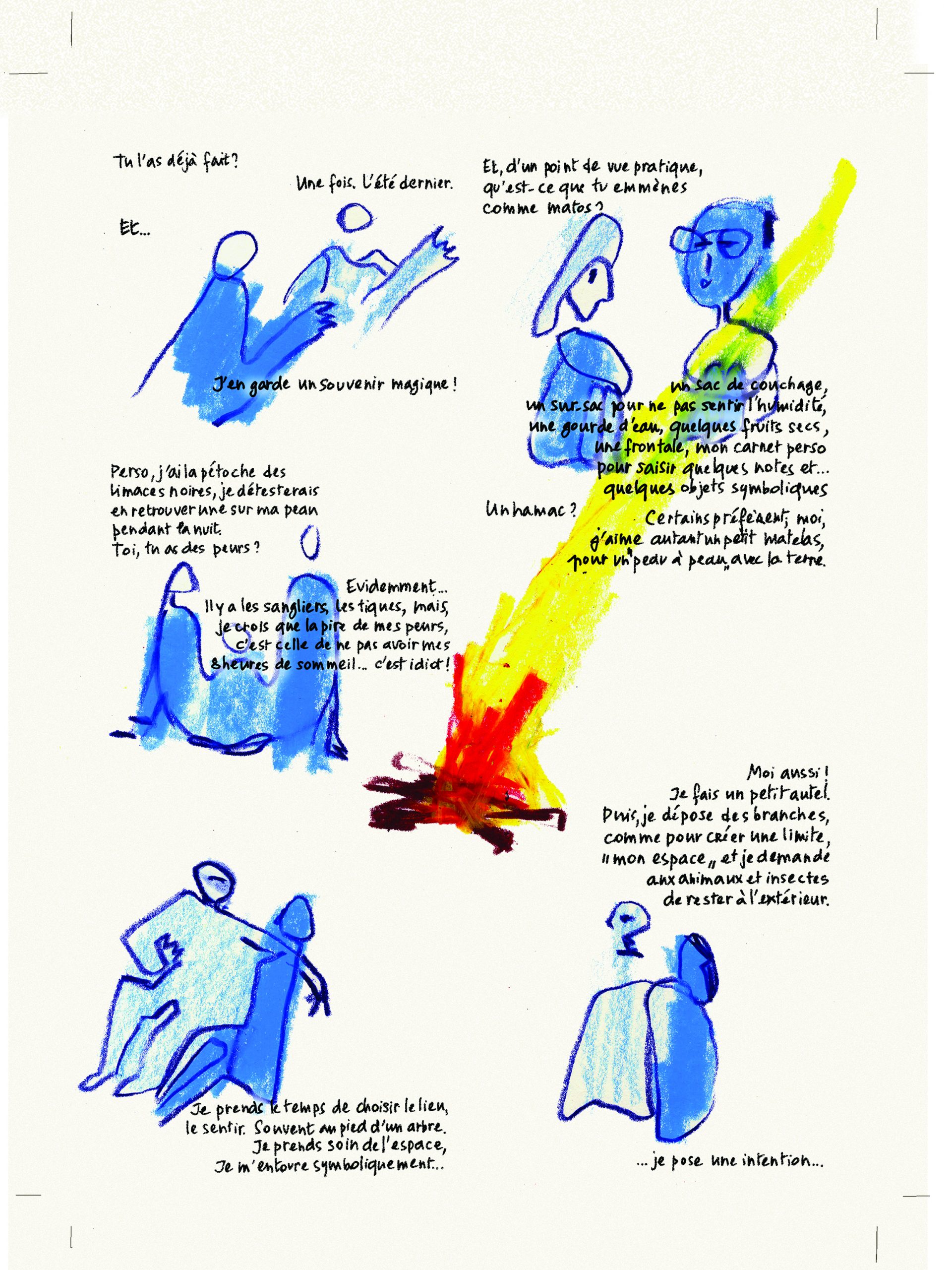

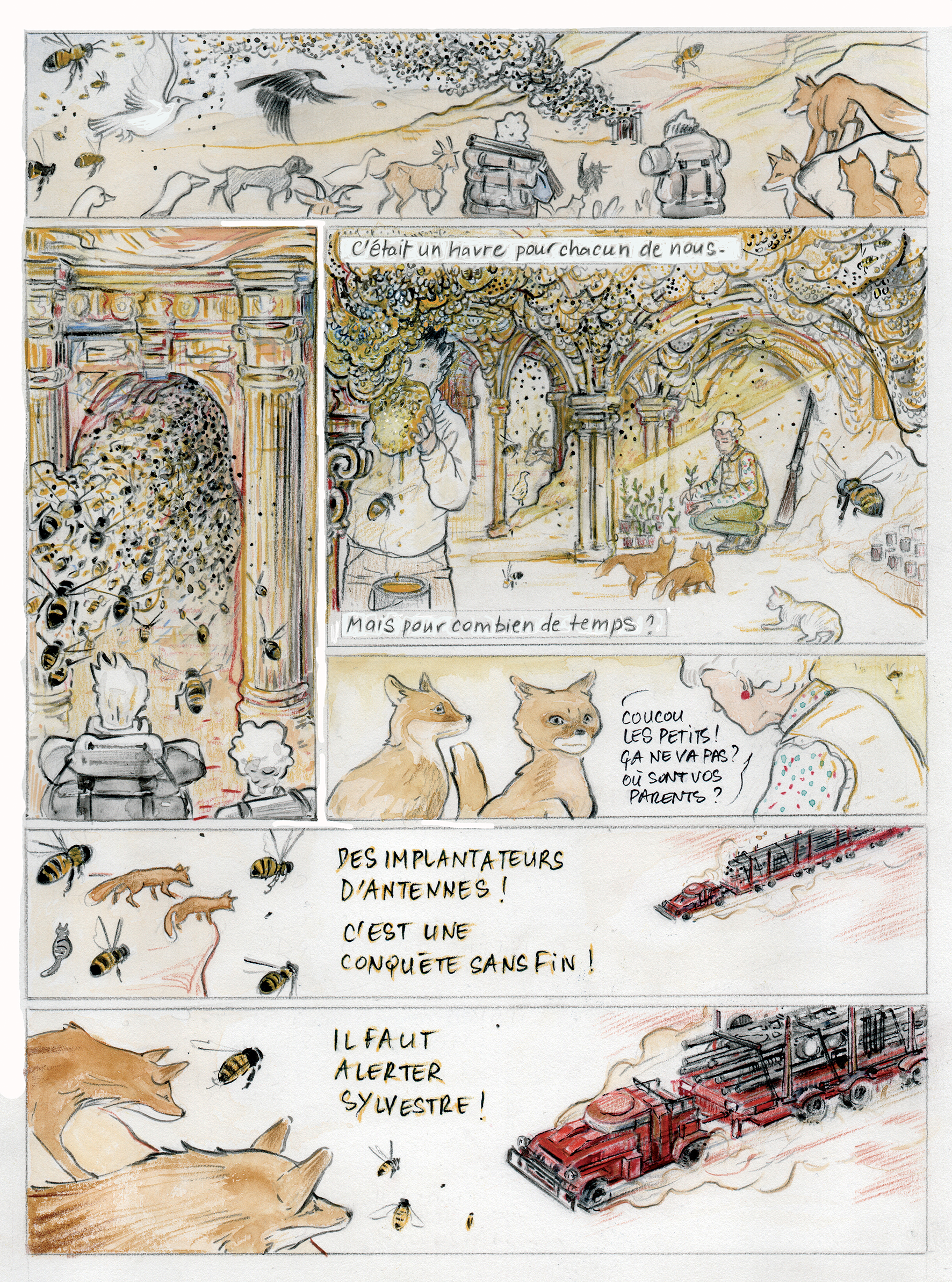

Barbara COLFS : Belle étoile

Dernière rencontre avec une autrice un peu tardive… Barbara COLFS se raconte pour vous !

64_page : Bonjour Barbara, peux-tu nous parler de toi, de ton parcours personnel. Pourquoi l’univers de la

64_page : Bonjour Barbara, peux-tu nous parler de toi, de ton parcours personnel. Pourquoi l’univers de la

bande dessinée et/ou de l’illustration est devenu tien sont devenus les tiens ?

Barbara Colfs : Un peu par hasard, à vrai dire. Pendant mes études d’architecture, je me suis frottée au croquis urbain dans des villes comme Barcelone, Florence, Venise ou Lyon. Nous y allions, non seulement pour visiter

l’architecture, aussi pour nous immerger carnet en main et croquer la chair de la ville.

Cette pratique, pourtant, s’est peu à peu perdue, comme un vieux mouchoir oublié au fond d’un sac. Le

dessin à main levée n’a pourtant jamais disparu de ma vie via ma pratique d’urbaniste. Jusqu’en juillet 2023,

quand la rencontre internationale des Urban Sketchers (USK) s’est tenue dans ma ville (Namur). J’ai renoué

avec délice, à la pratique du croquis d’ambiance. Faire partie du paysage sans vouloir le changer. Une

posture presque contre-nature pour l’urbaniste que je suis. S’exercer à observer le monde tel qu’il est, à

déceler ses lignes de force, ses singularités, ses ombres et ses lumières. Ce fut une véritable révélation :

rencontrer la ville dans la lenteur, l’observer toutes antennes déployées. Ne pas vouloir être utile

absolument.

Avec les USK, j’ai trouvé une grande bienveillance, et le coup de pouce indispensable pour reprendre le dessin “pour de vrai”. Par la pratique, j’apprends à ne pas juger mes dessins, à entrer pleinement dans l’expérience. Puis, lors d’un voyage à vélo en Suède, j’ai lancé ma pratique BD (en l’occurrence le bike and draw). Joindre l’expérience du paysage par le corps, l’écriture et le dessin, ouvre d’autres portes, c’est aussi

propice à la rencontre lors de l’itinérance. De retour, j’ai eu envie d’ancrer cette pratique dans le quotidien, et de la nourrir au sein d’un collectif. Je me

suis inscrite à l’Académie des Beaux-Arts, dans le cours de Benoît Lacroix. Là, j’ai découvert un monde foisonnant, solidaire, décalé parfois et toujours soutenant. Un véritable creuset collectif et stimulant. Puis, à 50 ans passés, si je ne fais pas ce qui me fait vibrer, quand le ferai-je ?

64_page : « Silence » nous apparaissait comme un thème difficile, un concept plus difficile à illustré, à raconter en tous cas, par rapport à d’autres thèmes comme « Arbres » ou « Monstres ». Pourtant, nous avons reçu une cinquantaine de projets intéressants et originaux, dont le tien Belle étoile. Raconte-nous la genèse de ce magnifique projet ?

Je le trouve merveilleux votre thème « Silence ». Un peu comme la solitude (une idée pour un prochain thème peut-être ?). J’ai une espèce d’attirance-répulsion pour ce silence-solitude, parfois si difficile à appréhender avec à tout ce bruit dehors, avec cette agitation en dedans, dont j’ai si souvent du mal à me dépêtrer. Pourtant, lorsque je m’y glisse, quelle délectation !

Avec le temps, j’ai découvert que le silence a plusieurs voies. Après avoir vécu des années avec un « maître en silences », je me rends compte que la palette des silences est bien vaste : silence-complice, contemplatif, vide, pesant parfois, … Pour sortir des silences lourds, c’est le silence fécond que j’ai choisi d’explorer dans cette proposition de BD. Un silence vivant, dans une forêt de hêtres à l’occasion d’une nuit à la belle étoile.

L’expérience est inspirée du « Travail qui relie » (TQR) de la militante pacifiste, anti-nucléaire Johanna Macy (disparue cet été à l’âge 96 ans). Cette grande dame a prôné un changement de cap fondé sur l’espérance par la reconnexion au vivant. Elle est surtout connue pour sa démarche transformative des TQR qui mobilise les dimensions corporelle, émotionnelle et spirituelle pour soutenir un changement de paradigme vers des sociétés plus sobres.

Le TQR procède comme une spirale en quatre temps et il commence par un premier pas qui consiste à s’enraciner dans la gratitude 1 . Dans « belle étoile », c’est précisément par la pratique de cette nuit en solitude et en pleine nature, que la jeune femme accède à la gratitude. Il s’agit de prendre lamesure de tout ce qui permet d’être en vie et dont nous n’avons pas conscience : l’air de la nuit qui tombe,la rugosité du bois et de la terre, les feuilles qui s’ébrouent, la diversité du vivant, la délicatesse de la relation à la forêt, le mouvement du ciel, etc. 2

Le TQR procède comme une spirale en quatre temps et il commence par un premier pas qui consiste à s’enraciner dans la gratitude 1 . Dans « belle étoile », c’est précisément par la pratique de cette nuit en solitude et en pleine nature, que la jeune femme accède à la gratitude. Il s’agit de prendre lamesure de tout ce qui permet d’être en vie et dont nous n’avons pas conscience : l’air de la nuit qui tombe,la rugosité du bois et de la terre, les feuilles qui s’ébrouent, la diversité du vivant, la délicatesse de la relation à la forêt, le mouvement du ciel, etc. 2

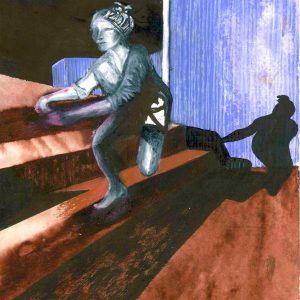

Mon intention était de donner à voir l’ensauvagement progressif du personnage grâce à ce silence habité. Avec la nuit qui tombe, peu à peu les vivants humain et non humain s’interpénètrent. C’était d’ailleurs étonnant comme, en dessinant, je me reconnectais moi-même à cet état d’intériorité dense reçu dans ces nuits de « belle étoile ».

Pour ce projet, j’ai aimé travailler avec les pastels à la cire (Néocolors). Ils m’obligeaient à entrer dans la démarche de ne pas pouloir maitriser, à entrer dans un dessin intuitif. Les couleurs intenses et le côté gras des pastels me donnaient ce côté charnel, cette l’impression de conférer un côté tripal au dessin, en lien

avec ce que je voulais donner à voir. Ce travail c’est une invitation à tenir la vie pour sacrée, une porte d’entrée pour promouvoir une communion joyeuse avec tous les êtres vivants, s’en trouver renforcés avant de voir dans une autre lumière ce qui va mal en le resituant dans une perspective plus large. C’est l’intention en tout cas 3 .

64_page : Comment travailles-tu pour concevoir un nouveau projet ? D’abord une idée que tu scénarises ?

Ou plutôt des croquis, des dessins qui éveillent un univers …

Comment fonctionne ton imagination ? Ta création ? A quel moment perçois-tu que ton idée est bonne, que tu tiens un récit et/ou univers qui va remplir tes pensées, tes journées, tes nuits…

Il y a d’abord, je crois l’envie de dessiner, pour échapper au petit vélo qui tourne dans la tête. Un moyen d’accéder à l’instant par une porte d’entrée plus proche des entrailles que de la tête. Alors, comme certains se recueillent sur le petit banc pour une méditation, je pratique simplement le dessin dans la régularité, quelle que soit la météo intérieure. J’aime observer ce qui est à l’œuvre : parfois c’est cérébral (et je fais avec), parfois le côté bon élève revient au galop (agaçant celui-là), parfois il y a un truc qui me traverse, une fulgurance (c’est rare, mais ça arrive). Parfois j’imite des artistes. Parfois c’est moche (souvent en fait).

Parfois c’est ennuyeux (mais je tente de m’y accrocher). Parfois je me focalise sur les couleurs en testant des trucs un peu psychédéliques. Parfois, c’est sans imagination. Parfois c’est expérimental, d’un seul trait, tremblotant, avec l’intention de faire mon poids, ambidextre, … un laboratoire en quelque sorte.

Quant à l’histoire, d’un côté, j’aime les mots, des sonorités, des nuances, glaner des idées, des citations, des phrases perdues, d’autres cocasses, l’à-propos de certaines phrases parfois lorsque j’allume la radio ou au détour d’une conversation… Je consigne cette matière dans un petit carnet. De l’autre, j’ai le goût de

partager des émotions, des sources d'enthousiasme, un regard poétique, des mises en évidence

1 Après ce premier pas, il s’agit ensuite d’«honorer sa peine pour le monde» (l’étape est celle du «compostage» d’émotions douloureuses). Le troisième moment consiste à «changer de vision» (prise de conscience de notre profonde interdépendance avec le vivant). Pour enfin «retourner vers le monde» et laisser émerger la forme d’engagement qui fera sens pour chacun·e.

2 En savoir plus : Joanna Macy et Molly Young Brown, Ecopsychologie pratique et rituels pour la Terre. Revenir à la vie, Gap, Le Souffle d’Or, 2021.

3 Avec le défi difficile de compresser une histoire de 10 pages en 6, pour entrer dans le gabarit 64_pages. d’alternatives qui font sens face aux effondrements intérieurs et extérieurs, les différentes formes de résistances….

L’élan qui m’anime lorsque je partage le pitch d’un projet est pour moi un bon indicateur. Le curseur est précisément l’énergie qui me traverse lorsque je partage le projet. C’est cette impression que, parfois, toutes mes cellules sont mobilisées, que mon corps et mon esprit sont à 100% focus sur le projet. Cela me donne l’indication que le projet m’habite. Pas qu’il est bon. Que j’ai, en tout cas, l’élan d’aller de l’avant.

64_page : Dans le monde de l’art en général, et plus précisément dans celui de BD ou de l’illustration quel·les sont les autrices et les auteurs que tu apprécies, et pourquoi ? N’hésite pas à développer…

Dans l’art en général… c’est vaste !

La porte vers l’intériorité de certaines églises romanes, la poésie des arbres sur les toits de l’architecture de Hundertwasser, le design chaud de celle de Peter Zumtor, le feu intérieure qui transparait dans les écrits de Christiane Singer, la manière tripale de métaboliser ses émotions en musique et sur scène chez Nick Cave, l’atmosphère méditative des chants orthodoxe, la force de la fragilité dans la musique de Arvo Pärt, le côté thérapeutique de Bach, les ciels aquarellés et habités de Turner, les manières de représenter la nature chez David Hockney.

Dans le secteur de la BD/illu, mes premiers coups de cœurs vont vers Samivel et Cosey pour leur manière de donner à voir la montagne, vers Hugo Pratt dont j’ai longtemps été amoureuse de son marin aventurier. Plus tard, le dessin au rythme de l’engagement et/ou de la marche d’Etienne Daveaudeau et de Jean-Marc Rochette, de Lorenzo Mattotti ou encore Catherine Meurisse. C’est passionnant de découvrir l’imagination foisonnante de secteur en pleine mutation je pense à mon dernier coup de cœur avec la fraicheur du dessin et du propos d’Emilie Tronche.

Ce n’est pas négligeable non plus que d’être en contact avec des artistes proches. Ce cousin photographe, cet oncle sculpteur, cette amie chanteuse et violoncelliste, cette fille danseuse, ce professeur dessinateur, cette sœur céramiste, ce frère artisan du bois et… les oiseaux de mon jardin.

64_page : Quels sont des projets ? Dans le court, le moyen et le long terme ? Comment vois-tu ton avenir dans le 9 ème Art et comment construis-tu ce chemin ?

Je commence à proposer des illustrations pour la presse indépendante. Je rêve beaucoup aussi de road trip BD – bike and draw – que je concrétise joyeusement régulièrement. Un « next step » serait de poursuivre le projet « Belle étoile » avec les autres étapes du TQR (j’ai du lourd !).

Pourtant, la bande dessinée, plus je m’y frotte plus je perçois le travail de dingue ! C’est tellement complexe, avec la narration, les images, les plans variés, le rythme,… Entrer dans un propos nuancé avec textes courts me semble un casse-tête… voire une inaccessible étoile 😉

64_page : Veux-tu ajouter un sujet, une réflexion, une proposition, une émotion… Je me sens reconnaissante. Merci de partager mon travail

Merci Barbara.

Avec plaisir, Philippe et désolée du délai ��

Marie madeleine SALVANES : Traverser sans un bruit

Interview Gérald Hanotiaux

Nous partons aujourd’hui à la rencontre de l’autrice, dans notre numéro 29, de Traverser sans un bruit, une histoire en sept pages subtilement colorées de bleu. Le bleu est celui de l’océan, et la traversée l’une de celles qui peuvent s’avérer mortelles, durant lesquelles des êtres humains partent en mer en quête d’une vie meilleure…

Nous partons aujourd’hui à la rencontre de l’autrice, dans notre numéro 29, de Traverser sans un bruit, une histoire en sept pages subtilement colorées de bleu. Le bleu est celui de l’océan, et la traversée l’une de celles qui peuvent s’avérer mortelles, durant lesquelles des êtres humains partent en mer en quête d’une vie meilleure…

Gérald Hanotiaux. Pour commencer, comment te présenterais-tu à nos lectrices et lecteurs, en général et au regard de tes pratiques artistiques ?

Marie-Madeleine Salvanes. Je suis architecte de formation, et j’ai développé une pratique artistique en parallèle de cette activité principale. Je me suis petit à petit intéressée à la bande dessinée, et j’ai commencé à écrire des histoires courtes. En 2022, je suis partie travailler à Mayotte comme architecte dans les « quartiers informels » (ndlr. Appellation officielle pour désigner les bidonvilles). Cette expérience a transformé ma pratique et ma façon de dessiner. Auparavant, je dessinais de la fiction et des mondes imaginaires pour m’affranchir du dessin rigoureux imposé par l’architecture, depuis Mayotte je mets plutôt le dessin au service du réel. Il permet de raconter des histoires vraies de façon poétique, et de cette manière de toucher les lecteurs et lectrices.

Pour notre numéro 29, le terme générique proposé est le mot « Silence », on peut penser a priori que ce n’est pas une notion si simple à représenter graphiquement… En découvrant le thème, comment l’as-tu abordé, dans un premier temps, dans tes réflexions ?

Au moment où l’appel à participation est sorti, je travaillais justement sur ce témoignage de traversée clandestine depuis les Comores. Ce qui sortait majoritairement de ce récit était le silence, ou plutôt l’obligation de ne pas parler, pour ne pas se faire repérer… Ça m’a alors paru évident de présenter cette histoire à 64_page !

Avec celle-ci, Traverser sans un bruit, tu abordes donc une question dure et contemporaine : la traversée de la mer par des réfugiés sur des embarcations parfois précaires… Un angle inattendu et intéressant pour aborder le silence. Ton histoire est finalement paradoxalement baignée de différents bruits… Pourquoi ces choix ?

Lorsque j’ai mis en récit ce témoignage, je n’ai pas tout de suite placé les signes de bruits de fond du moteur, des animaux etc. J’ai choisi de raconter l’histoire avec une voix off, et de me concentrer sur les passagers, sur leurs yeux qui bougent, leurs postures immobiles… Mais plus je relisais leur témoignage, plus j’entendais les bruits qui les accompagnaient pendant la traversée. Ajouter tout cet environnement sonore permet de montrer l’angoisse avec laquelle ils traversent, l’angoisse quand le moteur s’arrête et qu’il n’y a plus de bruit. Les voir silencieux, mutiques, avec ces bruits qui les entourent, me permet de montrer la vulnérabilité dans laquelle ils se trouvent et d’ajouter de la force à leur témoignage.

Tu pourrais nous en dire plus sur le travail en amont, avec les témoins ? Dans quel cadre as-tu pu recueillir ces témoignages ?

Après un an et demi à Mayotte comme architecte dans les quartiers informels, j’ai décidé d’en partir. Quelques mois avant mon départ, Gérald Darmanin, alors ministre de l’Intérieur français, a lancé l’« Opération Wuambushu ». (ndlr. Un mot signifiant ici « reprise en main ») Les objectifs étaient de démolir les quartiers informels, et de raccompagner tous les sans-papiers à la frontière pour mettre fin à ce mythologique « appel d’air » des réfugiés, souvent évoqué pour disqualifier toute politique d’accueil. Un climat raciste et décomplexé s’est installé, j’ai compris alors que mon travail n’avait pas vocation à être réalisé. Ne voyant pas d’alternative, j’ai décidé de démissionner et de quitter l’île. Je ne pouvais pas cautionner une telle politique. Pour autant, je ne voulais pas partir en claquant la porte, en passant à autre chose sans me retourner.

En février 2022 j’avais été sélectionnée au festival d’Angoulême, pour une histoire courte et fictionnelle sur Mayotte. Cette distinction m’a donné envie de passer de la fiction à l’histoire vraie, et de l’histoire courte à l’album de bande dessinée. J’ai obtenu une bourse de la Direction des affaires culturelles (DAC) de Mayotte, et j’y suis retournée quelques mois plus tard pour réaliser des ateliers d’écriture auprès de différentes associations. Je travaille aujourd’hui sur une bande dessinée complète intitulée Habiter là – Uketsi Vanu : Mayotte récits d’une jeunesse sans-papiers. Composée de témoignages de jeunes et de spécialistes, ainsi que d’anecdotes personnelles, elle raconte les conséquences directes des politiques répressives locales sur la vie des habitants, et particulièrement sur celle de la jeunesse. Car 50 % des habitants de l’île ont moins de vingt-cinq ans !

Parlons un peu technique, comment as-tu procédé pour ces pages ? Il y a ici quelques couleurs, mais c’est très sobre, très subtil… Comment as-tu guidé ton choix sur les couleurs ?

J’ai mis longtemps à trouver la bonne façon de représenter ces témoignages. Est-ce qu’il fallait que ce soit ultra réaliste ? Assez imagé ? Je n’étais pas certaine… Dans ces réflexions, évidemment, la place de la couleur était très importante. J’ai alors trouvé cet « entre-deux », ça correspondait bien, avec un dessin simple pour les personnages, en noir et blanc pour qu’ils ressortent bien, et que leur posture et le mouvement de leurs yeux soient très visibles. Pour la couleur, j’ai préféré en mettre uniquement lorsque c’était nécessaire. Ça permet à la fois de trancher avec du noir et blanc, mais aussi de lui donner de l’importance lorsqu’elle apparaît.

Dessines-tu dans d’autres styles et techniques ? Est-ce la thématique qui guide tes choix techniques ?

Oui bien sûr, je dessine également dans d’autres styles. Au niveau technique, pour cet album je dessine avec une tablette graphique, c’est la première fois que je réalise des dessins de cette manière… Je réalise tous mes brouillons au crayon sur papier et ensuite, quand je me sens prête, je passe à la tablette. Dans ma pratique personnelle, je dessine à la tablette de la même façon que si je dessinais à la main, où j’utilise très peu de pinceau, plutôt le stylo, en noir et blanc, avec quelques textures pour les fonds. Ici, ça me permet de gagner un temps fou en retouche, en conservation, en scan et en mise en page. Le reste du temps, sinon, je dessine à la main, notamment dans des tout petits carnets, quand je suis en vacances. Principalement en noir et blanc, avec très peu de couleurs.

Comment vois-tu le rôle d’une revue comme la nôtre, dans un paysage éditorial où les principales revues de bande dessinée ont disparu ?

Pour moi, c’est une vraie chance d’être publiée dans une revue comme la vôtre. Je me suis lancée dans ce projet de bande dessinée sans du tout connaître cet univers-là… Je ne connais pas d’autres auteurs et autrices, pas de maisons d’édition et je n’ai jamais publié d’album. En d’autres mots, je ne suis personne dans le monde de la bande dessinée ! Des revues comme la vôtre donnent leur chance à des jeunes auteurs et autrices, c’est très précieux pour se lancer dans la bande dessinée. C’est un moyen d’essayer, de formaliser des histoires, un style, d’avoir ces premiers lecteurs et lectrices et d’avoir une première référence.

Pourrais-tu nous citer les autrices et auteurs de référence pour toi, ceux qui t’ont donné envie de t’exprimer par la bande dessinée, mais aussi plus largement ceux que tu aimes ? De même, si tu le désires, tes influences dans d’autres disciplines…

En tant que lectrice, ce que j’aime le plus, ce sont les histoires vraies, et particulièrement le récit autobiographique. J’adore écouter ou lire la vie des gens, leur rapport au monde, leurs parcours intérieurs, leurs liens avec les autres et avec eux-mêmes… Tous ces récits, ordinaires ou extra-ordinaires, constituent selon moi des récits collectifs importants pour nos sociétés. Ils donnent d’autres lectures de la petite ou de la grande Histoire. J’ai beaucoup aimé lire les albums de Fabien Toulmé, Riad Sattouf, Etienne Davodeau, Zerocalcare, ou encore Ulli Lust. Ils ont tous et toute raconté à la fois des morceaux de leurs vies personnelles et de celles d’autres personnes, dans des contextes intéressants.

Quels sont tes projets pour la suite ? Dans l’immédiat, tu nous parles de Habiter là – Uketsi Vanu : Mayotte, récits d’une jeunesse sans-papiers, mais à plus long terme, vers quoi voudrais-tu te diriger artistiquement dans le futur ?

J’aimerais beaucoup continuer à faire de la bande dessinée. Pour des questions économiques, je ne pourrai plus m’y consacrer à temps plein d’ici juin prochain, mais j’aimerais continuer à écrire des histoires. Je ne sais pas encore sous quelle forme, on verra où cet album me mènera !

Un mot de la fin avant de nous quitter ?

Comme je le disais plus haut, je ne connaissais rien au monde de la bande dessinée avant de commencer. Je me suis fait petit à petit des contacts et j’ai découvert une vraie solidarité entre les auteurs et autrices, beaucoup de bienveillance, d’encouragements, je suis très heureuse d’entrer dans ce cercle professionnel. Merci beaucoup de publier ce premier témoignage, merci aux jeunes pour la confiance, et aux futurs lecteurs et lectrices pour leur attention !

Merci Marie-Madeleine !

Les travaux de Marie-Madeleine sont à découvrir sur internet. www.instagram.com/marie.madeleine.salvanes

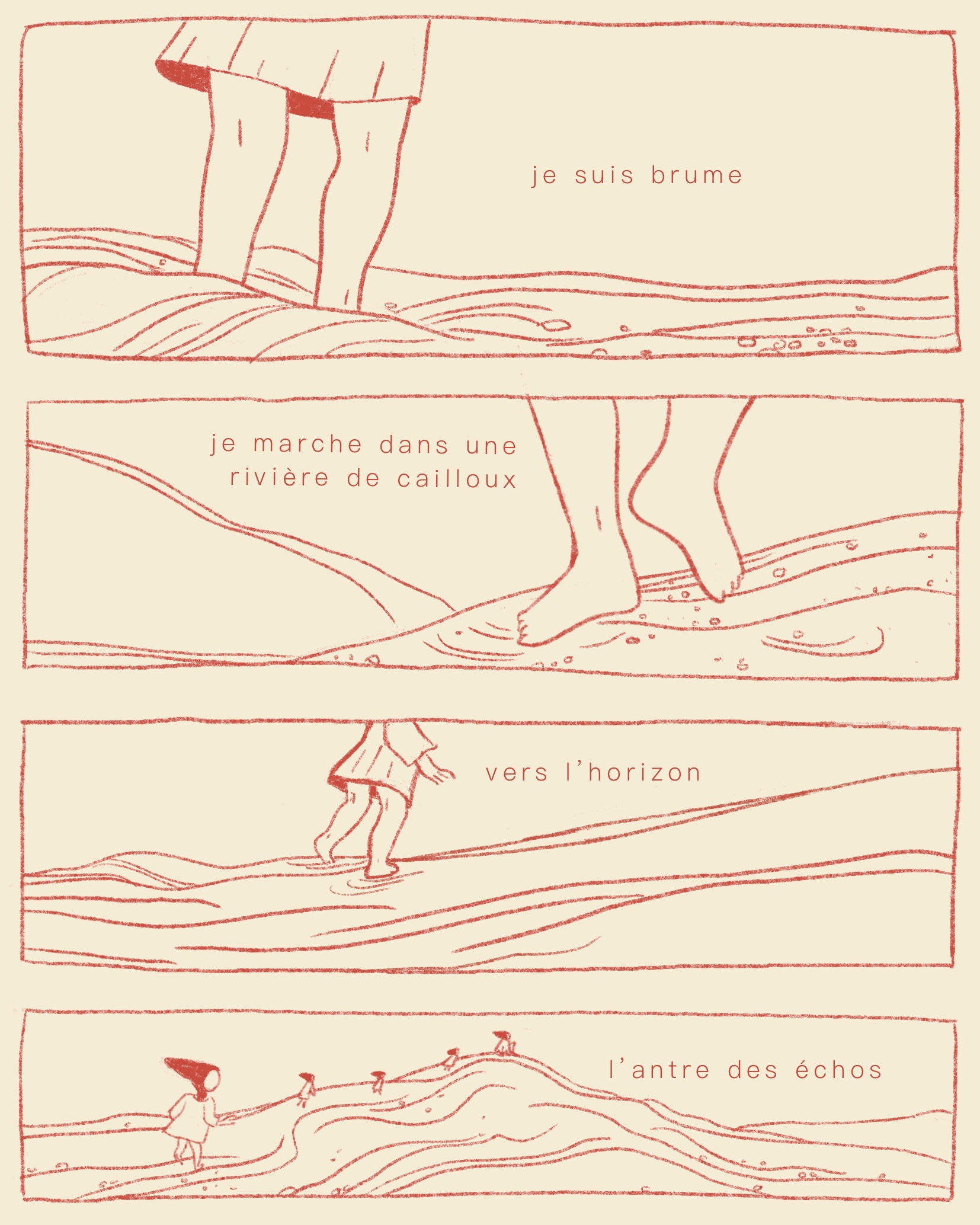

Marielle LAVEAU : Brume

Interview : Gérald Hanotiaux

Nous discutons aujourd’hui avec Marielle, qui propose dans notre numéro 29 six très belles pages au trait rouge, sur un fond couleur crème. Comme elle nous l’annonce elle-même, son univers se colore souvent de mélancolie et de nostalgie. Brume est en réalité l’extrait d’un travail plus conséquent à venir…

Nous discutons aujourd’hui avec Marielle, qui propose dans notre numéro 29 six très belles pages au trait rouge, sur un fond couleur crème. Comme elle nous l’annonce elle-même, son univers se colore souvent de mélancolie et de nostalgie. Brume est en réalité l’extrait d’un travail plus conséquent à venir…

Gérald Hanotiaux. Pour démarrer, pourrais-tu te présenter en quelques mots à nos lecteurs et lectrices?

Marielle Laveau. Je m’appelle donc Marielle, et dans mes pratiques artistiques je suis illustratrice et brodeuse. Après avoir terminé mes études en illustration à Liège, j’ai continué à développer ma pratique et mon univers. Mon travail est spontané et coloré, j’aime explorer différentes techniques, mais je reviens toujours aux crayons de couleurs, mon medium de prédilection. La figure féminine est très présente dans mon travail, ainsi que la nature et la végétation, deux thématiques pour moi indissociables. À la manière d’une mère nature personnifiée, tantôt personnage tantôt arbre, je parle de sensibilité pour le vivant, de préservation et de résistance.

Dans notre numéro 29, le mot générique proposé aux autrices et auteurs est « Silence », a priori pas si évident à représenter graphiquement… En découvrant le thème, comment as-tu abordé ce défi dans tes premières pensées ?

En réalité, je travaillais déjà sur Brume quand j’ai découvert cette thématique de votre dernier numéro… Étant donné que le silence prend énormément de place dans ce projet, ça me semblait assez pertinent d’en proposer un extrait. Le silence est l’incarnation de la solitude de mon personnage, c’est son environnement, seules ses pensées et son exploration vont lui permettre d’apprivoiser ce silence et apprendre à vivre avec lui.

Ces six très belles pages représentent donc un extrait de ce gros projet, comment les présenterais-tu pour attirer les lectrices et lecteurs, pour les pousser à les découvrir ?

Merci ! Je dirais que c’est un projet qui appelle à la respiration et au calme. Dans un monde où il est essentiellement question de production, d’efficacité et de performance, on peut y voir un appel au ralentissement et à prendre du temps pour soi, s’écouter, comme lorsqu’on a l’occasion de regarder le paysage défiler à travers la fenêtre d’un train ou d’une voiture… J’y place cette notion de temps suspendu, on voyage et en même temps on ne fait « rien ».

À quoi ressemblera Brume, dans sa version complète ?

C’est un projet un peu différent de mes travaux habituels, et également plus conséquent. Il s’agit aussi pour moi d’avoir l’occasion d’expérimenter la composition de planches, voir comment mettre tout cela au service de la narration. Brume est un projet en trois parties, composées chacune de trois chapitres. La première partie arrive à son terme et sera disponible au format fanzine d’ici la fin de l’année.

Tu signales avoir suivi un enseignement artistique en illustration à Liège. Cela te semble-t-il nécessaire de passer par un enseignement artistique ? Comment définirais-tu les apports de cette formation dans ton parcours ?

Non, pour moi la pratique artistique est un moyen d’expression comme un autre, c’est accessible à tout le monde, du moment qu’on a envie de partager des choses avec les autres… Selon moi, le reste vient avec la curiosité, les expérimentations et une pratique régulière. Cela dit, ce sont des études où l’on a accès un large éventail de références, de partages d’expériences, de pratiques et de profils artistiques différents. C’est indéniablement stimulant et enrichissant. Ça facilite sûrement les avancées personnelles, mais il ne s’agit pas selon moi d’une nécessité impérieuse.

Parlons un peu technique, comment as-tu procédé pour ces six pages ? À la publication, le fond est jaune crème, tu as directement dessiné sur un fond de cette couleur ?

Je me suis basée sur mes croquis et recherches de planches dans mes carnets, scannés et transposés sur tablette, pour être retravaillés numériquement. Pour ce qui est des couleurs, j’ai voulu me rapprocher le plus possible du rendu de mes carnets, un trait au feutre rouge sur un papier crème.

Travailles-tu également dans d’autres styles ? Parfois en couleur ?

Oui, d’ailleurs je travaille d’habitude essentiellement en couleur. Le projet proposé ici est assez inédit dans le genre, j’avais envie de laisser plus de place à mon trait et j’aimais cet aspect épuré qui participe aussi au ton de la narration.

Comment vois-tu le rôle d’une revue comme la nôtre, dans un paysage éditorial où les principales revues de bande dessinée ont disparu ?

J’y vois une belle vitrine pour mettre en avant les auteurs et autrices d’aujourd’hui, et un moyen de susciter l’intérêt des lectrices et lecteurs. C’est aussi, à mon sens, une façon de perpétuer et revaloriser l’héritage de la bande dessinée franco-belge.

Pourrais-tu nous citer les autrices et auteurs de référence pour toi, ceux qui t’ont donné envie de t’exprimer par la bande dessinée, mais aussi plus largement ceux que tu aimes ?

J’ai été très marquée par l’univers d’Amélie Fléchais pendant mes études. Puis j’ai découvert Julie Delporte, elle a vraiment changé ma vision de la bande dessinée et montré différentes façons d’aborder la narration, entre roman graphique et bande dessinée. Pour finir, le travail de Mirion Malle est pour moi très inspirant et très évocateur, entre sensibilité du trait et justesse des propos.

Quels sont tes projets pour la suite, outre terminer Brume ? Immédiats, mais aussi à plus long terme, tes envies, vers quoi tu voudrais te diriger dans le futur…

En dehors de terminer Brume, j’aimerais développer mon travail de broderie, en travaillant sur de plus grandes pièces, pour jouer avec les épaisseurs et les matières, retranscrire via le toucher mes personnages et paysages…

Un mot de la fin avant de nous quitter ?

Merci 64_page, pour cette belle opportunité, et tout le travail de mise en avant réalisé !

Merci Marielle !

Les travaux de Marielle sont à découvrir dans notre numéro 29 et sur internet. www.instagram.com/mariellelaveau

Nérina : Les petits silences

64_page rencontre Nérina autrice de Les petits silence, découverte…

64_page rencontre Nérina autrice de Les petits silence, découverte…

64_page : Bonjour Nérina peux-tu nous parler de toi, de ton parcours personnel. Pourquoi l’univers de la bande dessinée et/ou de l’illustration sont devenus les tiens ?

Nérina : Bonjour ! J’ai toujours aimé dessiner, je suis allée plusieurs fois vers la BD avant de m’y plonger complètement. Je viens d’une formation de graphiste à l’origine, je suis arrivée assez tard dans une école de bande-dessinée. Même si le design graphique me sert encore beaucoup, pour les mises en page par exemple, j’avais très envie de raconter des histoires. Je pense que petit à petit, la BD est devenue la manière la plus naturelle pour moi de m’exprimer. C’est comme ça que je raconte mes voyages, mes chagrins, mes colères et mes moments de joie. J’ai toujours un petit carnet sur moi, je ne le tiens pas tout le temps à jour, mais il m’a beaucoup aidée à trouver ma façon de raconter en images !

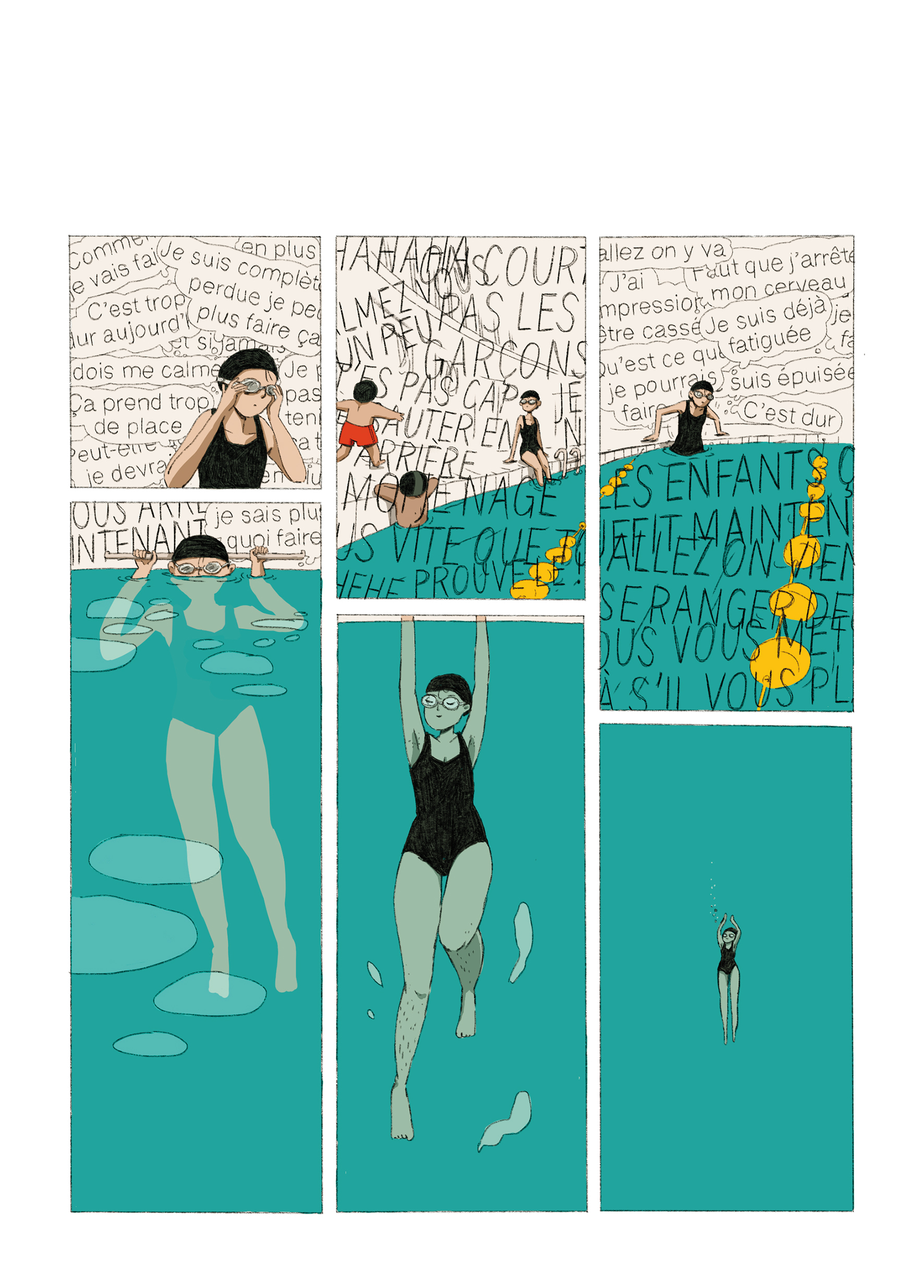

64_page : « Silence » nous apparaissait comme un thème difficile, un concept plus difficile à illustré, à raconter en tous cas, par rapport à d’autres thèmes comme « Arbres » ou « Monstres ». Pourtant, nous avons reçu une cinquantaine de projets intéressants et originaux, dont le tien Les petits silence. Raconte-nous la genèse de ce magnifique projet ?

J’ai souvent plus de facilité à partir d’un thème abstrait, et celui tombait à pic. Depuis quelques années je vais à la piscine régulièrement, et chaque fois ça me donne envie de la dessiner. Les lumières, les reflets, les flous… Ça faisait un moment que je cherchais un angle, une excuse pour mettre la piscine en BD, et le thème du silence m’a paru comme une évidence.

64_page : Comment travailles-tu pour concevoir un nouveau projet ? D’abord une idée que tu scénarises ?

Ou plutôt des croquis, des dessins qui éveillent un univers …

Comment fonctionne ton imagination ? Ta création ? A quel moment perçois-tu que ton idée est bonne, que tu tiens un récit et/ou univers qui va remplir tes pensées, tes journées, tes nuits…

La plupart de mes idées viennent quand je nage, ou quand je suis sur le point de m’endormir. Alors je me relève pour tout noter avant d’oublier, ou je m’enregistre en sortant de la piscine. Après je suis obsessionnelle pendant quelques jours, en général je laisse de côté ce que je faisais sinon je suis frustrée. Chaque fois c’est différent : parfois j’ai une idée très visuelle, d’une palette de couleurs, d’une mise en page. Parfois c’est un bout d’histoire précis, parfois c’est juste un thème, parfois un concept. Une fois que j’ai un morceau d’idée j’essaie de structurer pour voir si ça peut être un projet de livre, ou si ça deviendra juste une illustration, une page ou une chanson. Pour écrire je vais toujours dans un café, ça m’aide à me concentrer. Ça arrive souvent que je commence rapidement à dessiner dans un carnet, pour m’aider à débroussailler le projet.

En dehors de la BD, je fais plein d’autres choses. Je m’ennuie vite et j’adore apprendre donc mes envies créatives se transforment aussi, parfois, en broderies, en musique, en fresques, en céramiques, en gravure… Je pense que ce sont mes multiples activités qui nourrissent ma créativité et mon imagination.

64_page : Dans le monde de l’art en général, et plus précisément dans celui de BD ou de l’illustration quel·les sont les autrices et les auteurs que tu apprécies, et pourquoi ? N’hésite pas à développer…

C’est difficile de n’en citer que quelques uns ! Dans ceux qui m’ont le plus marquée, je citerai Joann Sfar en premier, parce que déjà petite je me souviens avoir adoré son style organique et ses palettes de couleurs. J’ai pu voir certains de ses carnets lors d’une exposition, c’est ce que j’avais préféré. Dans les autres auteurs de quand j’étais petite, il y a Julien Neel, qui a écrit Lou!. J’ai grandit en même temps que son personnage et je crois que c’est le premier qui m’a donné envie d’écrire ! J’aime aussi beaucoup le travail de Tarmasz, qui, comme moi, mêle tatouage et BD. Sa façon de raconter est super inspirante. Plus récemment j’ai été pas mal influencée par Mathilde Van Gheluwe qui a un grand talent pour construire des personnages plein de vie et très attachants.

64_page : Comment as-tu découvert notre revue ? Qu’est-ce que tu en penses, en mal comme en bien, cela nous permet d’avancer !

Qu’est-ce que l’ASBL(*) 64_page devrait faire pour mieux soutenir la jeune création ?

Lors de rencontres éditeurs au WOLF il y a deux ans ! Je m’étais promis d’envoyer un projet, c’est chose faite. Je pense que ces moments avec des éditeurs sont toujours à l’origine de belles rencontres, c’est quelque chose qu’on a pas encore assez. Les occasions de créer un réseau et avoir des retours sur notre travail ne sont pas nombreuses, et surtout pas évidentes pour tout le monde.

64_page : Quels sont des projets ? Dans le court, le moyen et le long terme ? Comment vois-tu ton avenir dans le 9ème Art et comment construis-tu ce chemin ?

Je travaille sur deux projets en binôme actuellement, deux projets ado où je m’occupe de la partie dessin, avec deux scénaristes différents. On en est encore à l’élaboration des dossiers mais ce sont de beaux projets qui me motivent beaucoup. J’ai aussi plusieurs idées de projets solo que je garde dans un coin, pour plus tard. Je suis contente de me concentrer sur le dessin pour l’instant.

64_page : Veux-tu ajouter un sujet, une réflexion, une proposition, une émotion…

Merci pour votre confiance dans mes idées, et merci pour la plateforme que vous proposez aux jeunes auteurices !

Merci Nérina.

Pour aller plus loin avec Nérina : instagram : nerina.croc

(*) Association Sans But Lucratif

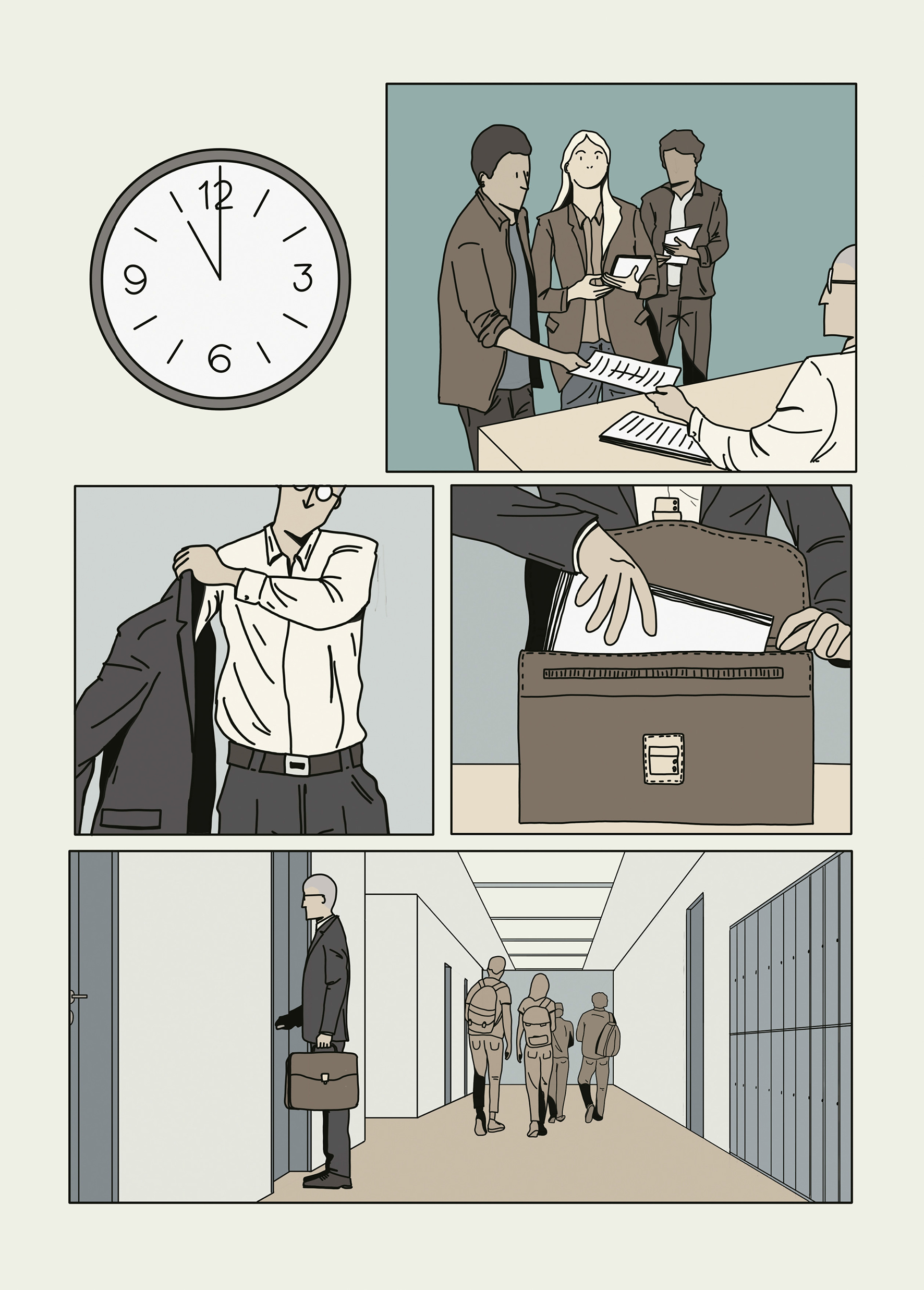

Romain Evrar : 21 décembre

Romain que nous rencontrons aujourd’hui, fait un retour après un passage dans 64_page #22 de 2022, avec un polar Enfants des ville.

Romain que nous rencontrons aujourd’hui, fait un retour après un passage dans 64_page #22 de 2022, avec un polar Enfants des ville.

64_page : Bonjour Romain, peux-tu nous parler de toi, de ton parcours personnel. Pourquoi l’univers de la bande dessinée et/ou de l’illustration sont devenus les tiens ?

Romain Evrar :Lorsque j’ai commencé mes études artistiques, je voulais travailler dans le jeu vidéo. À l’époque c’était la grande mode des super-héros au cinéma. Curieux, je me suis intéressé à leur support d’origine : les comics.

C’est à cette période que j’ai lu Watchmen. Cette œuvre m’a donné envie de faire de la BD à mon tour.

Je voulais moi aussi pouvoir raconter des histoires qui me tiennent à cœur.

64_page : « Silence » nous apparaissait comme un thème difficile, un concept plus difficile à illustrer, à raconter en tous cas, par rapport à d’autres thèmes comme « Arbres » ou « Monstres ». Pourtant, nous avons reçu une cinquantaine de projets intéressants et originaux, dont le tient 21 décembre. Raconte-nous la genèse de ce magnifique projet ?

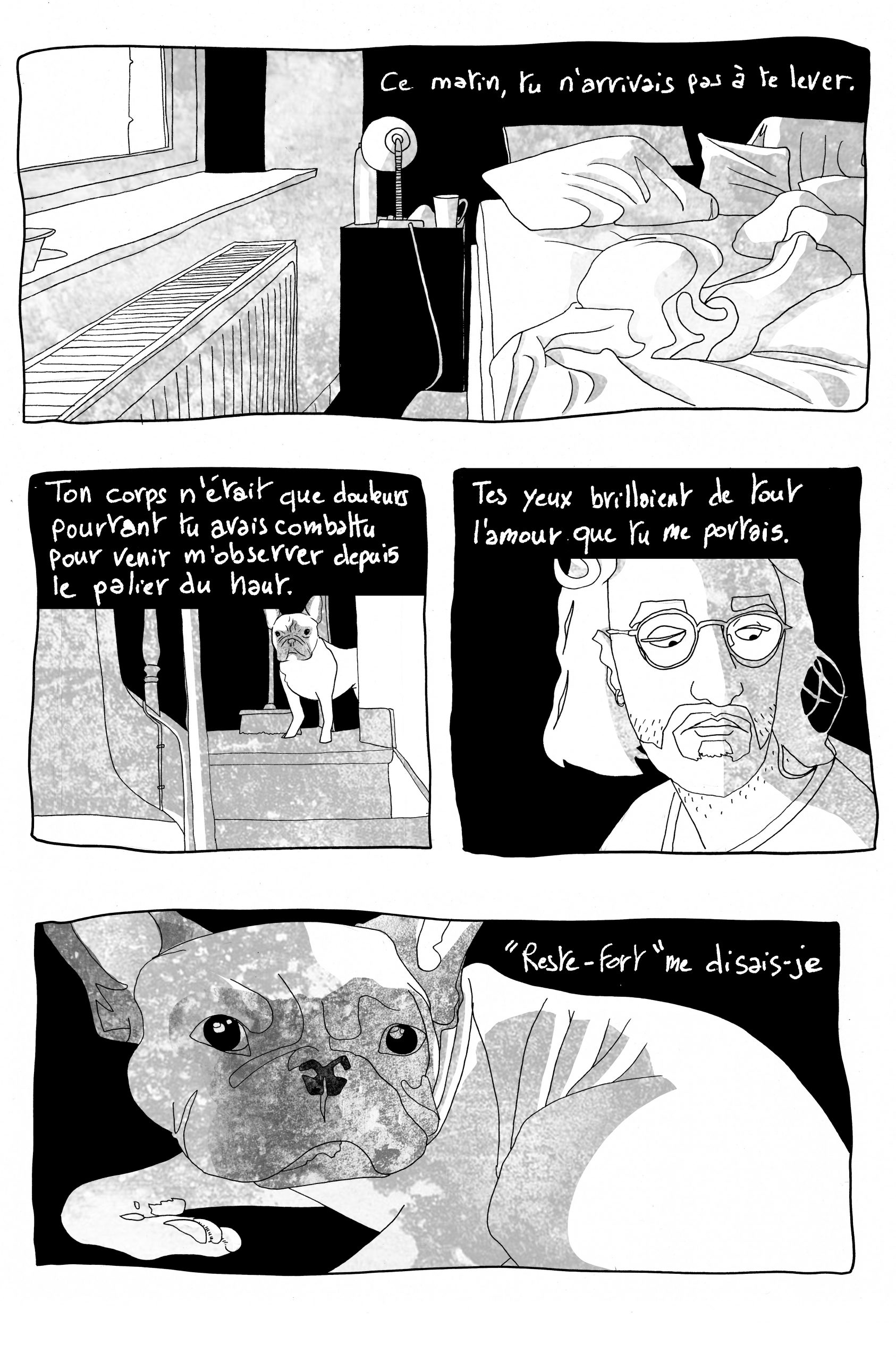

Un 21 décembre, mon chien a dû être piqué, car il souffrait d’une maladie depuis plusieurs mois. Une demi-année après, j’ai écrit un texte pour me libérer. La seule chose qui me manquait c’était la fin. J’ai laissé ce texte inachevé dans mon carnet pendant un moment, sans trop me tracasser.

Lorsque le thème « Silence » a été annoncé, la fin de ce texte mets apparue. J’ai donc décidé de l’adapter en BD.

64_page : Comment travailles-tu pour concevoir un nouveau projet ? D’abord une idée que tu scénarises ? Ou plutôt des croquis, des dessins qui éveillent un univers …

Comment fonctionne ton imagination ? Ta création ? À quel moment perçois-tu que ton idée est bonne, que tu tiens un récit et/ou univers qui va remplir tes pensées, tes journées, tes nuits…

Souvent, je ne cherche pas mes idées, ce sont mes idées qui s’imposent. Une histoire ou un événement me touche, m’énerve, m’attriste. Je me dis que cela ferait un bon récit. Je garde, note l’idée.

Parfois elle reste à ce stade, mais il arrive aussi qu’elle revienne : un élément se rajoute, une scène, des images. Et c’est à ce moment-là que je me dis « je vais en faire un récit ».

Commence alors la phase de recherche.

64_page : Dans le monde de l’art en général, et plus précisément dans celui de BD ou de l’illustration quel·les sont les autrices et les auteurs que tu apprécies, et pourquoi ? N’hésite pas à développer…

Alan Moore. Il s’agit de l’auteur qui m’a donné envie de faire de la BD. Ses personnages sont rarement positifs, voire carrément horribles, mais il arrive à leur donner une part d’humanité qui nous permet de nous attacher.

Brecht Evens. Il m’a marqué par son utilisation de la perspective et des profondeurs. Il lui arrive d’aplatir complètement un sujet pour le simplifier au maximum. Il a aussi son utilisation des couleurs qui m’inspire beaucoup.

Frederik Peeters. Parce que quand lorsque c’est en couleur je me dis « c’est méga beau » et que lorsque c’est en noir et blanc je me dis « c’est méga beau ».

Plus sérieusement je n’arrive pas à expliquer mon amour pour son travail.

Mike Mignola. Son utilisation des masses de noires et les formes géométriques de son dessin donnent à son dessin un côté à la fois gothique, pulp et moderne à la fois.

64_page : Quels sont des projets ? Dans le court, le moyen et le long terme ? Comment vois-tu ton avenir dans le 9ème Art et comment construis-tu ce chemin ?

Je travaille sur un projet de BD depuis maintenant quelques années. J’aimerais à présent pouvoir le concrétiser en trouvant un éditeur.

En parallèle je me suis remis à la peinture depuis maintenant un an.

J’espère pouvoir, à l’avenir, produire de l’art de façon professionnelle.

Merci Romain.

Découvrir Romain : http://romain-evrard.be - instagram romin _evrar

Lisa SCHONKER : Silence

Interview : Gérald Hanotiaux

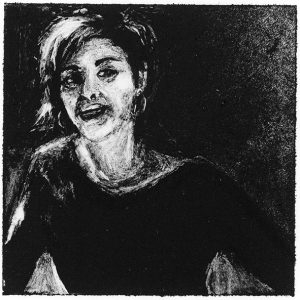

Rencontre aujourd’hui avec Lisa, autrice dans notre numéro 29 d’une très belle bande dessinée en quatre pages, intitulée simplement Silence, la thématique proposée aux autrices et auteurs pour cette nouvelle livraison de 64_page. Dès le premier coup d’œil : maîtrise totale des enjeux de lumière !

Rencontre aujourd’hui avec Lisa, autrice dans notre numéro 29 d’une très belle bande dessinée en quatre pages, intitulée simplement Silence, la thématique proposée aux autrices et auteurs pour cette nouvelle livraison de 64_page. Dès le premier coup d’œil : maîtrise totale des enjeux de lumière !

Gérald Hanotiaux. Pour débuter, pourrais-tu te présenter en quelques mots à nos lectrices et lecteurs ?

Lisa Schonker. Depuis pas mal d’années, je travaille comme maquilleuse pour le cinéma. Parallèlement à cette carrière dans le septième art, je suis des cours de bande dessinée à l’École des Arts d’Ixelles. Dans une recherche artistique plus personnelle et intime, j’explore par la narration mon rapport au monde, et surtout je retrouve le plaisir de dessiner.

En effet, celles et ceux qui te connaissent voient régulièrement ton nom défiler aux génériques de films, dans les salles obscures. Comme ce fut le cas pour moi, certains vont découvrir ce talent « caché », dessines-tu depuis longtemps ?

J’ai eu envie d’explorer d’autres moteurs de création que celui lié à mon travail. J’ai toujours aimé dessiner, gribouiller… La bande dessinée m’a semblé être le bon outil pour « cadrer » une réflexion, et me confronter au fait d’avoir ou pas quelque chose à raconter…

Dans ce numéro 29, le terme générique proposé est le mot « Silence », on peut le trouver a priori pas si simple à représenter graphiquement… Comment as-tu abordé ce thème, dans un premier temps, dans tes réflexions, avant d’arriver à fixer ton histoire ?

Directement, je l’ai abordé en imaginant l’illustrer sans texte. Plus largement, j’ai abordé l’idée du silence comme celle du vide intérieur, la solitude, le rien, l’inaction…

Tu proposes une bande dessinée en quatre pages, à la fois noires et lumineuses, comment la présenterais-tu à nos lectrices et lecteurs, pour les attirer vers celle-ci ?

« Silence », petite vie qui ne fait pas de bruit, rythmée par du peu ou du rien. Remplie d’indifférence, dérangée par l’ inconnu, la misère. Ne rien entendre, ne rien dire, ne rien voir.

Sans trop dévoiler sa narration, tu évoques les capacités qu’ont les individus à « se murer dans le silence », à littéralement tirer le rideau sur certaines réalités… Une manière de décrire l’indifférence ?

Oui, très certainement, ces pages parlent de l’indifférence humaine. Le travail du monotype, technique découverte lors d’un exercice à l’académie, avec ses noirs et blancs très tranchés, fonctionnait bien selon moi avec l’envie de traiter le sujet comme une contradiction, une confrontation, un face à face muet.

Peux-tu nous en dire plus sur cette technique du monotype ? En quoi cela consiste-t-il ? Il y a dans tes pages un effet de grain lumineux très réussi, comme si la lumière avait été saupoudrée sur les planches. Comment as-tu réalisé cela ?

Pour chaque case, je recouvre une feuille de cellophane d’encre noire, de l’encre de linogravure. Dans un second temps, le dessin se réalise par la lumière, en faisant apparaître les blancs, en enlevant l’encre avec différents ustensiles, des rouleaux en mousse, des pinceaux, des tissus… Par cette technique, j’arrive à faire apparaître ces différents effets de matière. Comme son nom l’indique, normalement le monotype permet une seule impression, mais ici je ne l’ai pas passé à la presse, j’ai encollé le cellophane sur une feuille. Cela m’a permis de garder plus de nuances dans les gris. En fin de processus, j’ai scanné le tout pour composer les planches et réaliser la mise en page.

Tu travailles parfois dans d’autres styles ? En couleur ?

J’ai réalisé d’autres planches au crayon graphite, dans un style assez différent, moins statique. Pour mes recherches je suis passé par la couleur, mais j’ai finalement préféré garder cette technique, et maintenir du noir et blanc.

Quels sont tes projets en bande dessinée, si certains sont en cours ?

Pour sortir de la sidération face à l’anéantissement de la Palestine, avec mon amie Deborah Kempczynski, nous avons un projet liés à des témoignages sur la situation dramatique de son peuple. Nous ne savons pas encore quelle forme cela prendra, ni s’il aboutira, mais en tout cas nous y travaillons….

Merci Lisa !

Les travaux de Lisa sont à découvrir dans notre numéro 29 et sur internet: www.instagram.com/lisa.sch77

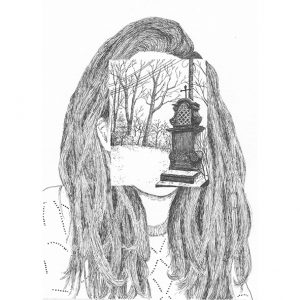

Sacha Vanouz : Cinéma muet et paysages inversés

Rencontre épistollaire avec Alexandra Vanoussis qui signe cinq belles pages sous le nom d’artiste Sacha Vanouz.

Rencontre épistollaire avec Alexandra Vanoussis qui signe cinq belles pages sous le nom d’artiste Sacha Vanouz.

64_page : Bonjour Sacha, peux-tu nous parler de toi, de ton parcours personnel. Pourquoi l’univers de la bande dessinée et/ou de l’illustration sont devenus les tiens ?

Sacha Vanouz : Très tôt dans l’enfance dessiner c’était comme parler.

Un moyen de me représenter ce monde visible et invisible dans lequel je grandissais.

Bien qu’ensuite d’autres moyens d’expression artistique se soient invités au fil de mon parcours, le dessin m’a toujours permis de respecter mes temps personnels de création.

Plus tard j’ai découvert et étudié l’audiovisuel qui tient encore une grande place dans ma pratique.

Cela m’a ouvert à des approches de composition différentes et d’intégrer parfois un côté narratif. Appréhender aussi certaines ambiances et sujets précis.

À l’origine, je produisais beaucoup de dessins libres de technique. Ensuite j’ai commencé à suivre des cours du soir à Saint-Luc en Illustration et des études à l’Académie des Beaux-Arts de Rome après mes études secondaires.

Je n’ai pas forcément une histoire précise à raconter via le dessin, j’aime créer un univers propice aux récits.

Plus que de traduire un texte par une illustration, je préfère laisser l’écrit vivre par lui-même dans toute la beauté ou spécificité son langage. Je veux apposer des suggestions imagées qui ouvrent des portes, qui créent des failles pour rencontrer l’imagination du lecteur. Lectrice.

Bien que je sois également occupée à un projet de roman graphique comportant plus de texte narratif, j’y laisse encore beaucoup d’espaces libres d’interprétation et d’appropriation.

J’aime jouer avec les curseurs et n’enfermer ni le texte ni le dessin dans une histoire et une illustration trop précise.

64_page : « Silence » nous apparaissait comme un thème difficile, un concept plus difficile à illustré, à raconter en tous cas, par rapport à d’autres thèmes comme « Arbres » ou « Monstres ». Pourtant, nous avons reçu une cinquantaine de projets intéressants et originaux, dont le tien Cinéma muet et paysages inversés. Raconte-nous la genèse de ce magnifique projet ?

Ce genre de thème est pour moi très stimulant. Il permet une grande amplitude aux idées.

Moi j’en ai fait une sorte de personnage présent-absent. Un ami, un être ou une situation du passé que l’on voudrait de retour à nos côtés.

En tout cas quelque chose d’enveloppant et doux, de non subit.

Le silence peut évoquer la mort, le néant, les ténèbres.

Les silences au cinéma sont des moments- clé très déterminants dans le récit.

Il y aura toujours un avant/après un silence.

Il peut s’agir d’un moment d’épiphanie pour le personnage principal…autant de pistes géniales que suscite ce thème du Silence.

–Genèse Cinéma Muet

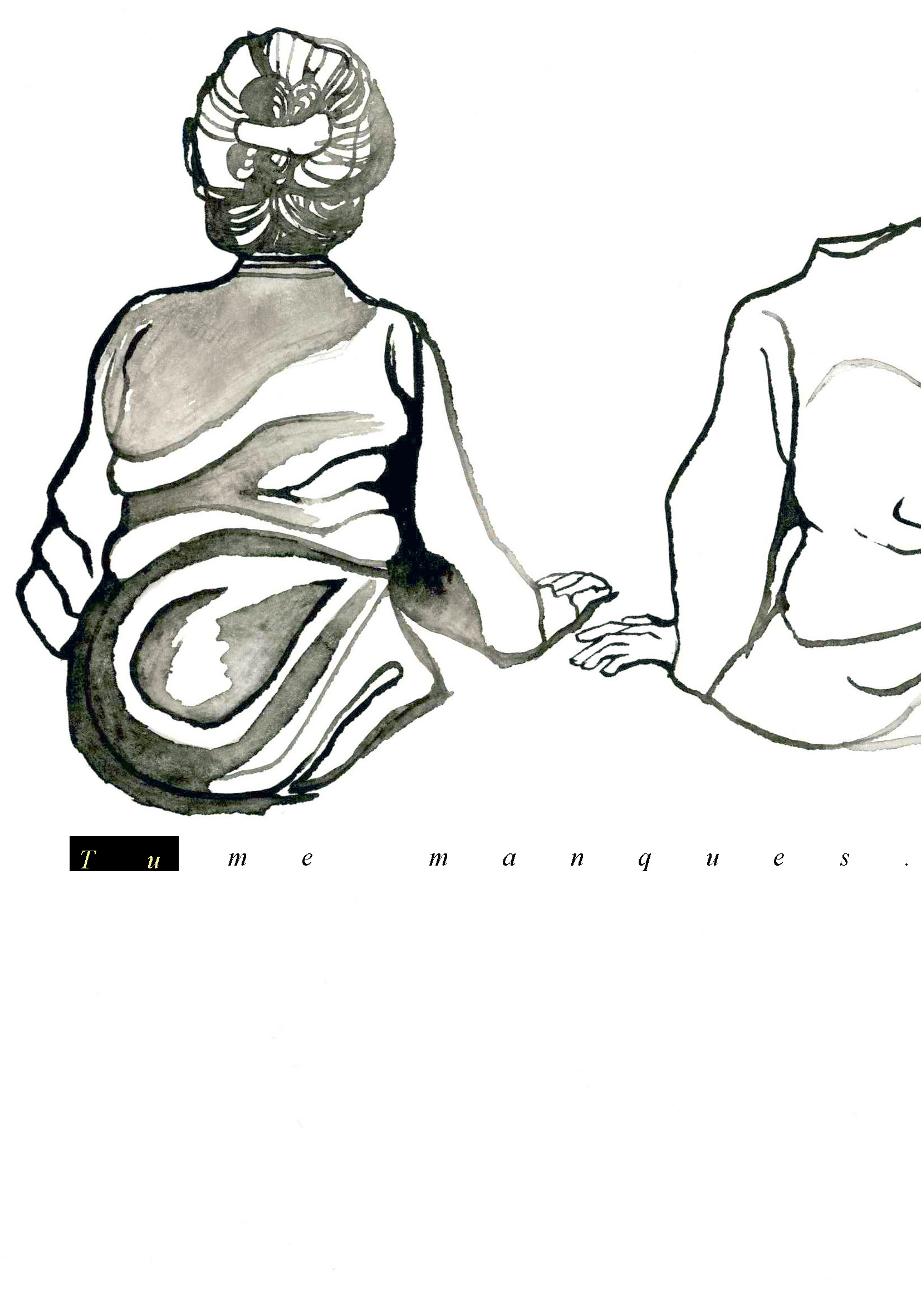

Ces deux dames de dos existent. L’une d’elles est la tante d’une amie belgo – vietnamienne. Au cours d’un voyage au Viêtnam, nous avons passé quelques jours ensemble. A un instant t , cette image d’elles de dos ma bouleversé et je l’ai photographiée.

Elles ont toutes deux une histoire si complexe, elles ont traversé beaucoup d’épreuves entre autres à l’époque de la guerre du Viêtnam.

Elles se connaissent depuis leurs jeunes années et leur amitié depuis lors est indéfectible.

Ce couple d’amies est très silencieux en mots mais ce que ces deux personnes dégagent, leur regard, leur façon de bouger, l’espace qu’ils enveloppent sont autant de langages sans mots.

Toute deux ont la charge du maintien et l’organisation des rites dans ancien temple bouddhiste.

À l’origine j’avais commencé à faire des recherches pour un projet d’affiche de festival international de documentaire.

Je suis donc partie de cette idée pour développer de façon minimaliste ce projet d’illustration pour 64_pages.

Mon approche du silence permet de mieux voir.

Elle comporte aussi l’idée de disparition physique et d’apparition d’autres éléments imagés pour ensuite évoquer le sentiment de manque d’un être cher disparu mais qui peut réapparaitre à travers la magie du silence ( et de se faire son cinéma muet:)

Genèse de Paysage Inversés

Il s’agit d’un projet de série de dessin davantage destinée à l’exposition. Les paysages que nous regardons, dans lesquelles nous nous projetons, sont souvent représentés devant nos yeux et rarement dans notre dos.

Et si le paysage c’était celui et/ou celle qui regarde dans son contexte ?

Le paysage qui se trouve derrière, les postures, le choix du lieu, des pensées des sujets représentés.

64_page : Comment travailles-tu pour concevoir un nouveau projet ? D’abord une idée que tu scénarises ? Ou plutôt des croquis, des dessins qui éveillent un univers …

Comment fonctionne ton imagination ? Ta création ? A quel moment perçois-tu que ton idée est bonne, que tu tiens un récit et/ou univers qui va remplir tes pensées, tes journées, tes nuits…

L’étincelle peut être provoquée par une chanson, un air, un son, certaines paroles.

Une photo peut m’évoquer une atmosphère, une idée abstraite.

Un élément qui ressort d’une discussion.

Parfois ça donne un croquis, un dessin unique. Parfois une idée de série de 3-4 dessins jusqu’à l’envie d’en faire une œuvre plus approfondie sous la forme d’album par exemple.

J’aime le geste d’ouvrir un livre et que l’on découvre mon travail dans cette posture plus intime.

Cela dit, certains projets sont réellement plus appropriés au regard « expo ».

Je perçois la bonne idée dans la fougue du faire plus que du penser. Si des réflexions trop conceptuelles ou intellectuelles se forment cela rigidifie le processus et je passe à autre chose.

64_page : Dans le monde de l’art en général, et plus précisément dans celui de BD ou de l’illustration quel·les sont les autrices et les auteurs que tu apprécies, et pourquoi ? N’hésite pas à développer…

Pour la bande dessinée j’aime beaucoup le travail de Brecht Evens par exemple. J’en ai la bouche bée tant il se donne dans chaque planche. Je peux rester de longues minutes sur chaque planche.

J’aime aussi l’hybridité qu’il a créé dans la bande dessinée, sa liberté et son panache.

J’ai eu le coup de foudre aussi pour un album d’Éric Lambé, Le fils du roi. Une création qui a m’a beaucoup encouragée à poursuivre un projet similaire débuté il y a quatre ans, une bande dessinée purement graphique et sans texte.

Quant aux autres univers artistiques,

Je visite les expos d’art et musées avec parcimonie.

Une expo de Sophie Calle à Barcelone m’a littéralement bouleversée, c’est rare.

J’avais été émue par l’expo Monsoon Melody de Thao Nguyen Phan, une artiste vietnamienne à l’univers subtil et fort, traitant parfois de sujets complexes avec poésie et beauté.

Je suis une plus grande consommatrice de cinéma alors je me dois de mentionner Wim Wenders qui m’a très tôt ouvert l’œil sur les compositions, le fait que les arts visuels pouvaient danser ensemble.

Aussi il m’a encouragé à mettre en cadre une atmosphère, quelque chose dans l’air qui suscite l’imagination, où l’on pourrait imaginer un scénario.

Enfin, le mouvement et la danse

sont au centre de beaucoup de mes créations et je m’inspire parfois de certaines chorégraphies, par exemple de la Compagnie Toula Limnaios, basée à Berlin.

64_page : Comment as-tu découvert notre revue ? Qu’est-ce que tu en penses, en mal comme en bien, cela nous permet d’avancer !

Qu’est-ce que l’ASBL(*) 64_page devrait faire pour mieux soutenir la jeune création ?

Une très bonne amie qui suit le cours de bande dessinée à l’académie d’Ixelles m’a parlé de 64_ page.

64_page : Quels sont des projets ? Dans le court, le moyen et le long terme ? Comment vois-tu ton avenir dans le 9ème Art et comment construis-tu ce chemin ?

Je pense qu’il faut rêver grand alors je m’inspire entre autres du parcours artistique de Lorenzo Mattotti qui n’est enfermé dans aucune case bien qu’il ait commencé avec la bande dessinée.

Chaque projet pave mon chemin et me donne de nouvelles envies. J’aime aussi l’idée de collaborations futures.

Merci Sacha.

Merci!

Pour aller plus loin avec Sacha : https://www.instagram.com/sacha_vanouz/

(*) Association Sans But Lucratif

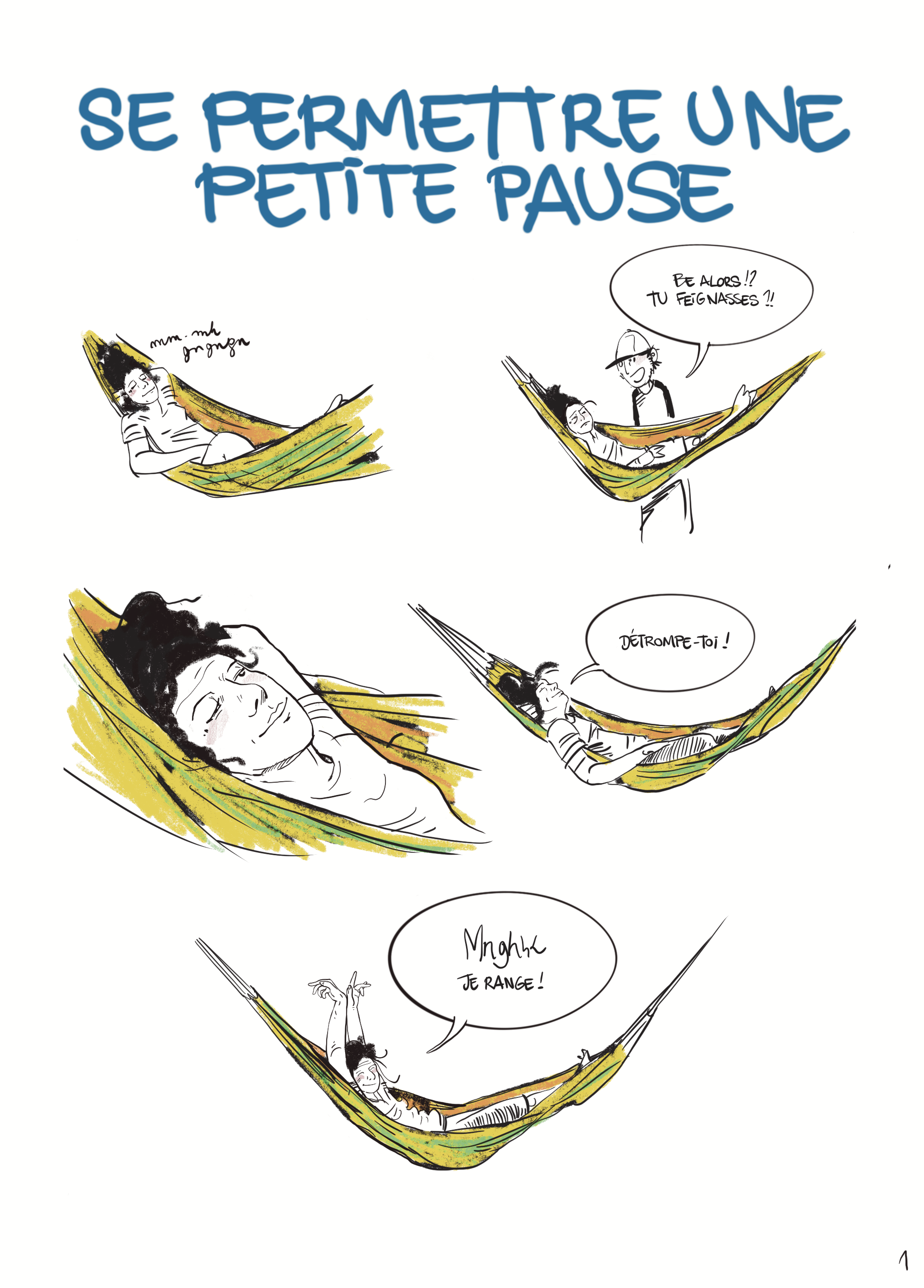

Valérie Druart : Se permettre une petite pause

Rencontre avec Valérie DRUART qui nous offre une jolie pause graphique, un moment de douceur dans son hamac…

Rencontre avec Valérie DRUART qui nous offre une jolie pause graphique, un moment de douceur dans son hamac…

64_page : Bonjour Valérie, peux-tu nous parler de toi, de ton parcours personnel. Pourquoi l’univers de la bande dessinée et/ou de l’illustration sont devenus les tiens ?

Valérie Druart : Bonjour 64_page !

Ce qui me touche le plus dans ce médium, c’est la joie et l’émotion que peut susciter un dessin (réalisé par quelqu’un d’autre ou par soi-même). Le pétillant dans les yeux des enfants qui admirent les histoires illustrées et qui veulent dessiner à leur tour. Qui s’y mettent très sérieusement, entre le gouter et un moment balançoire.

Je me suis éloignée du dessin par peur de la précarité du métier, mais je n’ai finalement rien trouvé qui fasse mon bonheur, alors j’y suis revenue. C’était la bonne décision. Aujourd’hui, j’ai la chance de travailler dans un atelier dans lequel je réalise des illustrations pour des commandes de clients et des projets personnels J.

64_page : « Silence » nous apparaissait comme un thème difficile, un concept plus difficile à illustré, à raconter en tous cas, par rapport à d’autres thèmes comme « Arbres » ou « Monstres ». Pourtant, nous avons reçu une cinquantaine de projets intéressants et originaux, dont le tien Se permettre une petite pause. Raconte-nous la genèse de ce magnifique projet ?

Se permettre une petite pause vient du récit d’une amie en plein burn out. À l’écouter, je visualisais dans son esprit un bureau rempli de documents, tous sortis de leur tiroir, de leur classeur. Un foutoir géant, paralysant toute nouvelle action. J’ai commencé à dessiner cette idée et à la développer, en imaginant l’importance de faire des pauses régulières (en silence) pour ranger ce bureau mental au fur et à mesure afin de rester en bonne santé.

Comme de nombreux autres projets et esquisses, j’ai laissé dormir ces notes et croquis dans un tiroir. Lorsque le thème « Silence » est apparu avec 64_page, je suis allée la rechercher.

J’en ai sélectionné une partie que j’ai mis au propre. Pour la forme, étant de grands amoureux de hamac à la maison, j’avais de nombreuses photos de nos siestes en hamac. Je m’en suis donc servi pour planter le décor de la sieste J.

64_page : Comment travailles-tu pour concevoir un nouveau projet ? D’abord une idée que tu scénarises ? Ou plutôt des croquis, des dessins qui éveillent un univers …

Comment fonctionne ton imagination ? Ta création ? A quel moment perçois-tu que ton idée est bonne, que tu tiens un récit et/ou univers qui va remplir tes pensées, tes journées, tes nuits…

Généralement, une idée me vient suite à une confidence, une lecture, ou lors d’une balade ou d’une insomnie. Je note ce qui me vient avec de nombreux dessins très brouillons, je mets souvent beaucoup d’émotions dans mes bonhommes. Une idée peut en amener une autre, parfois un ami épice le tout d’une idée géniale. Ce sont pour moi des instants précieux et délicieux. Et puis, comme expliqué plus haut, je laisse le tout dans un tiroir. Si je n’ai rien de prévu dans les jours à venir, je la mets au propre directement. Mais cela arrive rarement J

64_page : Dans le monde de l’art en général, et plus précisément dans celui de BD ou de l’illustration quel·les sont les autrices et les auteurs que tu apprécies, et pourquoi ? N’hésite pas à développer…

J’ai été une grande admiratrice de Gabrielle Vincent (Ernest et Célestine) que j’ai eu la chance de rencontrer étant enfant. Je voulais devenir comme elle ! Dessiner des caisses en carton avec talent, vivre dans un grenier rempli de draps blancs et de trésors, raconter des histoires qui font du bien.

Dans un tout autre style, j’ai ri aux larmes avec Garfield de Jim Davis que je dévorais dans mon lit (les Bd, pas l’auteur).

J’aimais aussi beaucoup Nathalie de Sergio Salma, une petite fille écolo militante qui agresse continuellement son petit frère (et ses parents).

A 20 ans, j’ai découvert une nouvelle forme de BD avec Joann Sfar (Petit Vampire) et Trondheim (Lapinot) qui venaient bousculer mes premiers amours avec la BD, tournant alors principalement autours des drôleries de Bretécher, les albums Dupuis et les scénarios de Raoul Cauvin.

D’autres auteurs/ illustrateurs me fascinent aujourd’hui, tel que Christophe Blain avec son Gus que je trouve unique et remarquable. Autant dans son trait sauvage que dans son humour de cowboy.

Je me laisse embarquer dans le noir et blanc de Chabouté (construire un feu, Seul), dans les traits colorés de Léonie Bischoff (Anaïs Nin), le fluo de Marie Spénale (Il y a longtemps que je t’aime). J’aime les albums de Rochette pour son amour partagé de la montagne, ceux de Catel pour ses biographies d’héroïnes, les aquarelles de Brecht Evens, ainsi que le trait et les compositions des pages de Cyril Pedrosa.

Il y en a plein d’autres que je savoure, telles que les albums de Mademoiselle Caroline, Aude Picault, Carole Maurel, Lou Lubie, Penelope Bagieu, etc.

Il y a aujourd’hui de nombreux podcast qui interview ces auteurs et autrices, illustrateurs et illustratrices. Je les écoute à chaque fois avec grand plaisir. (La planche, Dans l’atelier BD, etc)

64_page : Comment as-tu découvert notre revue ? Qu’est-ce que tu en penses, en mal comme en bien, cela nous permet d’avancer !

Qu’est-ce que l’ASBL(*) 64_page devrait faire pour mieux soutenir la jeune création ?

Je crois que c’est à Angouleme. Ou serait-ce à Tour et Taxi ? (oui c’était à Tour et Taxis !) 64_page tenait un stand, où j’ai été bien reçue avec toutes mes questions. Je suis repartie avec deux magazines. J’ai trouvé l’initiative généreuse et humble, courageuse et encourageante. Je suis très heureuse d’y présenter mes planches pour le numéro « Silence ». 64_page permet de découvrir des jeunes talents et d’observer les forces et faiblesses chez des dessinateurs peu ou pas encore reconnus.

64_page : Quels sont tes projets ? Dans le court, le moyen et le long terme ? Comment vois-tu ton avenir dans le 9ème Art et comment construis-tu ce chemin ?

Depuis quelques mois, je rêve d’écrire une histoire longue, mêlant mon vécu d’ancienne fumeuse à celles des fumeurs invétérés. Et je me trouve confrontée à des obstacles de taille ! Déjà au niveau du temps à pouvoir y consacrer concrètement, mais également au niveau du scénario, du rythme, de la cohérence d’un récit, de la construction de la mise en page et des recherches graphiques.

Je suis des cours en bande dessinée, à l’académie des Arts à Ixelles et je lis évidemment des piles de BD. Pour le dessin, je fais des croquis dès que je peux, je m’applique sur les commandes ou sur certains projets que j’auto-publie. J

Je suis aussi pas mal investie dans une expérience immersive sur l’accès au logement pour personnes issues de la migration : « Beldavia » qui va bientôt commencer sa 3e édition à la Fonderie à Molenbeek (en octobre 2025).

64_page : Veux-tu ajouter un sujet, une réflexion, une proposition, une émotion…

Que vive pour toujours l’émerveillement ! (Même si c’est bateau de dire ça, c’est ce qui fait battre mon coeur).

Merci Valérie.

Merci à toi !

Pour suivre Valérie ... Instagram : valerie_druart

(*) Association Sans But Lucratif

Cheyenne QUEVY : Calme est la nuit

Interview : Gérald Hanotiaux

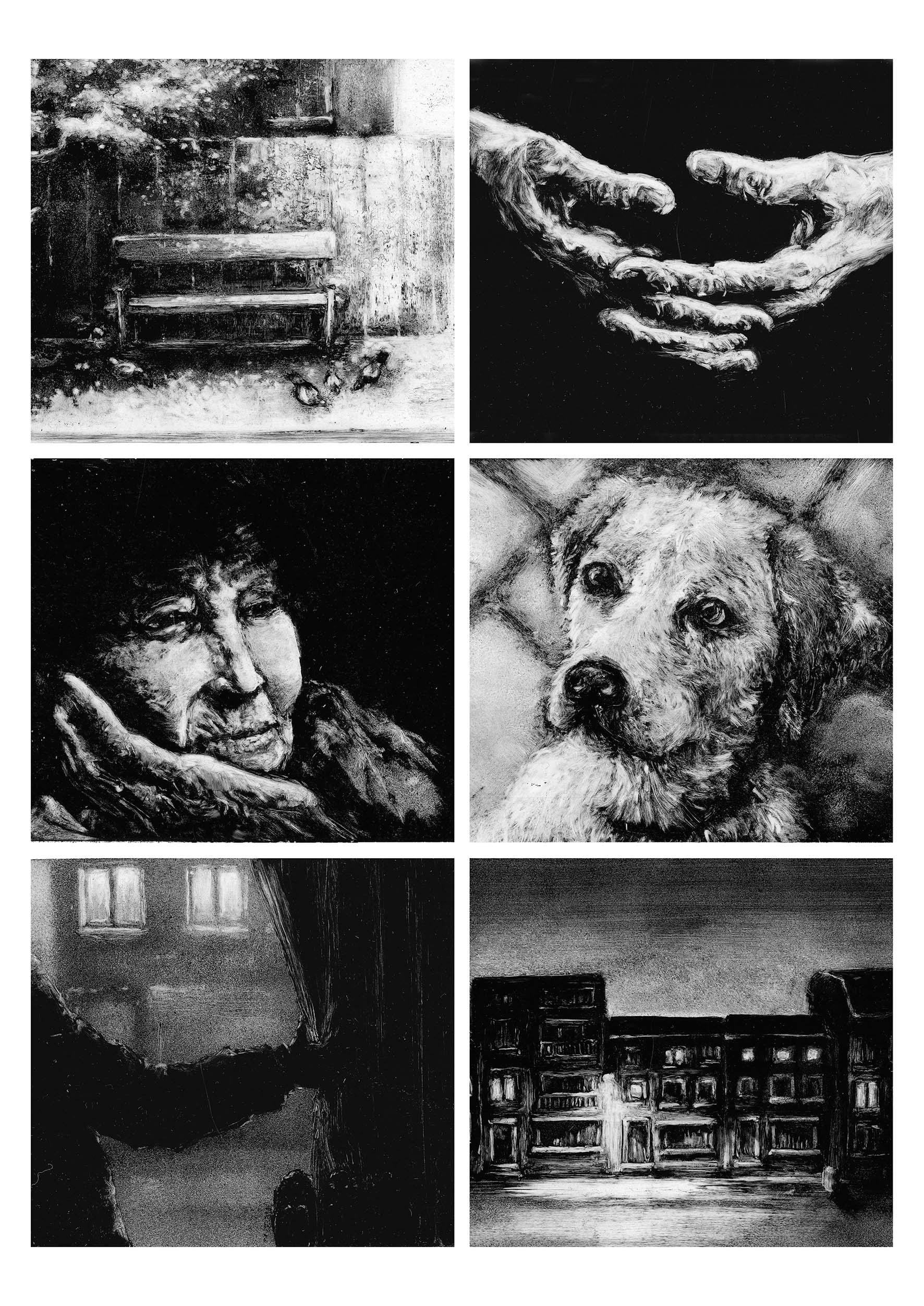

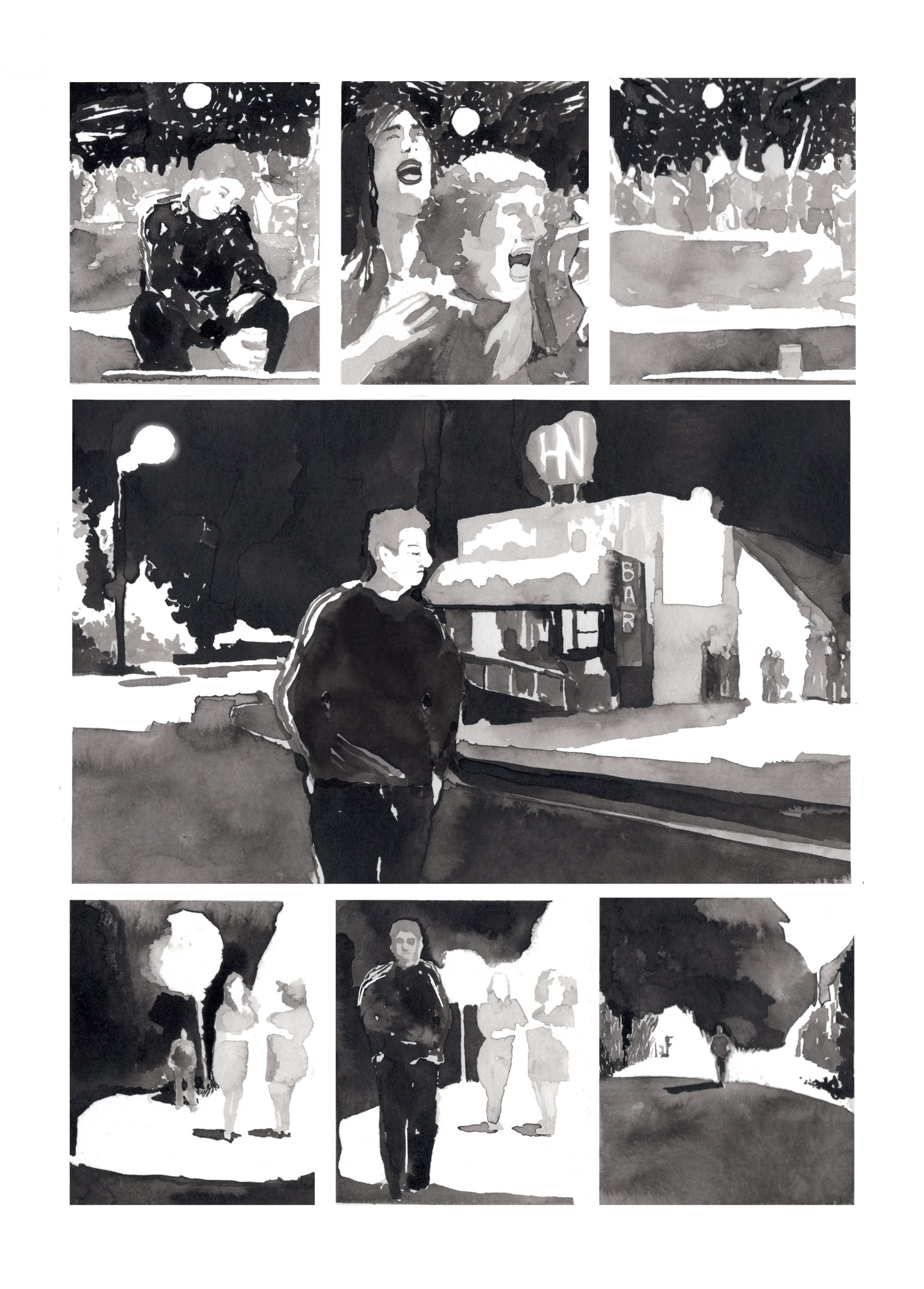

Nous discutons aujourd’hui avec Cheyenne, qui propose dans notre numéro 29 quatre pages en noir et blanc, au lavis, affirmant une maîtrise incontestable des enjeux graphiques liés à la lumière. Sa bande dessinée, muette, montre pourtant une nuit tout sauf silencieuse…

Nous discutons aujourd’hui avec Cheyenne, qui propose dans notre numéro 29 quatre pages en noir et blanc, au lavis, affirmant une maîtrise incontestable des enjeux graphiques liés à la lumière. Sa bande dessinée, muette, montre pourtant une nuit tout sauf silencieuse…

Gérald Hanotiaux. Pour commencer, comment te présenterais-tu à nos lectrices et lecteurs, en général et au regard de tes pratiques artistiques ?

Cheyenne Quévy. Concernant mes pratiques artistiques, je suis une illustratrice, scénariste et dessinatrice de bandes dessinées. Je m’essaye également à la photographie argentique, en amateure… Ces disciplines me plaisent, j’essaie d’y évoluer pas à pas. Cela dit, avec les métiers artistiques, les voies ne sont pas forcément toutes tracées, ce sont des secteurs compliqués, dans lesquels on peut être amené à se réinventer, ne serait-ce que pour payer les factures… J’ai également été libraire, ouvreuse et projectionniste dans un cinéma, ainsi que responsable pédagogique dans le secteur culturel. J’écris également des critiques de livres et de films pour un magazine en ligne. Tout cela résume assez bien qui je suis, et les voies professionnelles suivies jusqu’à aujourd’hui.

Pour notre numéro 29, le terme générique proposé est le mot « Silence », on peut penser a priori que ce n’est pas si simple à représenter graphiquement, comme notion… En découvrant le thème, comment l’as-tu abordé, dans un premier temps, dans tes réflexions ?

Ce n’est pas simple, effectivement. Comme souvent, ma première idée était un peu compliquée. Au départ, j’avais envie de me pencher sur le fait que nous envisageons le silence comme l’absence de sons audibles pour l’homme. Or, tout ce qui est inaudible pour nous n’est pas forcément silencieux… Certains animaux produisent des sons qui ne peuvent être perçus par l’oreille humaine, par exemple. Si le sujet me paraissait intéressant, je ne trouvais pas comment le mettre en image. Je me suis donc portée sur ce rapport entre le silence et l’audition, en m’intéressant au fait que la bande dessinée est, par définition, un art qui ne produit pas de sons audibles. C’est un art qui n’est pas pour autant silencieux, il transmet graphiquement le bruit et la parole. De ces réflexions est née la bande dessinée Calme est la nuit.

Cette histoire est composée de quatre très belles pages en noir et blanc, comment la décrirais-tu, pour donner envie aux lectrices et lecteurs de se diriger vers elle… ?

L’exercice est difficile. Comme tout le monde, j’essaye de proposer des histoires qui, avant tout, me parlent personnellement… Je suis très sensible aux ambiances, aux jeux d’ombres et de lumières. Je travaille beaucoup à l’encre de chine en ce moment et c’est, en l’occurrence, la technique que j’utilise ici. En ce qui concerne le scénario, Calme est la nuit raconte comment un jeune garçon s’ennuie en boîte de nuit. Il est en fait incommodé par le bruit, il rentre donc chez lui et tombe sur ses parents en pleine dispute. Encore du bruit. Il cherche alors un coin calme pour se reposer, c’est à ce moment que la nuit laisse place au jour. Normalement c’est l’inverse, le jour est habituellement un moment d’activité, alors que la nuit symbolise le repos et la quiétude. En d’autres termes, Calme est la nuit est l’histoire d’une nuit agitée, sa force réside notamment dans les atmosphères graphiques.

Ces pages sont muettes, ce qui peut sembler logique pour illustrer la notion de silence, cependant il ne semble pas si facile de réaliser de la bande dessinée sans textes… Tu t’en sors très bien, mais pourquoi ce choix ?

Merci ! Comme je le signalais, la bande dessinée ne produit pas de sons audibles, je me suis donc penchée de près sur les mécanismes mis en place par le médium pour « produire » du son. Les procédés les plus courants se trouvent dans l’écriture, on pense en premier lieu aux bulles ou aux onomatopées… J’ai plutôt voulu explorer comment une bande dessinée privée de ces moyens-là pouvait transmettre des sons. Les réponses que j’ai voulu apporter se trouvaient donc dans l’image, j’ai tenté de créer des images bruyantes avec énormément d’informations et de contrastes. Dans les attitudes des personnages, ou encore avec l’agitation de la boîte de nuit, j’ai essayé de rendre compte d’une atmosphère assourdissante. Tout cela alors que rien n’est écrit, j’ai procédé en invoquant ce qui, dans l’imaginaire du lecteur, peut « produire » des sons.

Tes pages sont en noir et blanc, comme tu le signales tu travailles là à l’encre de chine, tu y gères incroyablement bien les niveaux de lumières, ça saute aux yeux au premier coup d’œil ! Tu as toujours travaillé au lavis, dessines-tu parfois en couleur ?

Encore merci ! Mes techniques de prédilection sont des techniques à l’eau. J’aime beaucoup l’encre de Chine, mais je travaille également à l’aquarelle ou à la gouache, diluée dans l’eau. Il m’arrive donc, en effet, de réaliser des travaux en couleur. Dans ce cas, le rendu est très différent de ce que je propose ici. Le lavis me permet de mieux gérer les contrastes. Je me sens à l’aise avec le noir et blanc, j’ai l’impression que la couleur me « challenge » plus… Ou en tout cas différemment. Paradoxalement, en quelque sorte, quand je fais de la couleur j’aime que « ça éclate » !

Est-ce la thématique qui guide tes choix techniques ?

Oui et non. Je ne m’aventure pas trop dans des techniques qui ne sont pas à l’eau, ou du moins pas pour un projet de bande dessinée. Sinon, je m’égare. Donc la thématique ne va pas tellement influer sur le choix de la technique, mais plutôt sur celui de savoir si je vais travailler en noir et blanc ou en couleur. Et surtout, de savoir comment je vais travailler ces techniques. Selon moi, ces pratiques peuvent en elles-mêmes se décliner de mille manières différentes. Je m’approprie donc ces mêmes techniques différemment, selon la thématique.

Tu as suivi un enseignement artistique, cela te semble-t-il indispensable avant de démarrer une pratique de la bande dessinée ? Comment décrirais-tu les apports de cet enseignement dans ton cas ?

Indispensable, oui et non. J’ai suivi un enseignement artistique, certes, mais il n’était pas réellement dédié à la bande dessinée, j’ai étudié l’illustration. Même si ce n’est pas très éloigné, ce n’est pas de la bande dessinée… Au départ, je manquais un peu d’informations concernant la manière dont fonctionne cette discipline, ainsi que son milieu, j’en manque probablement encore, mais cela peut très bien s’apprendre en dehors. Surtout, je tiens à dire que j’ai beaucoup aimé mes études. Dans mon cas, ce que l’école d’art m’a apporté avant tout, c’est la régularité, une certaine rigueur. J’aimais beaucoup dessiner avant, mais je dessinais peu, souvent déçue du résultat. L’école m’a en quelque sorte placée « au pied du mur ». Je devais dessiner quotidiennement ! Pas de secret, c’est en forgeant qu’on devient forgeron. Certaines personnes sont capables d’avoir cette rigueur d’elles-mêmes, mais ce n’était pas mon cas. Selon moi, l’école d’art permet également de se sentir plus « légitime » lorsqu’on démarre, même si cela n’a pas forcément de sens au sein du cadre scolaire…

Comment vois-tu le rôle d’une revue comme la nôtre, dans un paysage éditorial où les principales revues de bande dessinée ont disparu ?

Il me semble nécessaire de disposer de revues comme 64_page, dans le domaine de la bande dessinée. En effet, aujourd’hui les revues proposant des bandes dessinées sont moins populaires qu’au vingtième siècle, me semble-t-il… La bande dessinée a évolué, de même que notre manière de la lire, dans ce contexte 64_page permet de montrer la diversité du neuvième art, et surtout c’est encourageant car ça peut servir de tremplin pour les jeunes auteurs et autrices tels que moi.

Pourrais-tu nous citer les autrices et auteurs de référence pour toi, ceux qui t’ont donné envie de t’exprimer par la bande dessinée, mais aussi plus largement ceux que tu aimes ?

Ceux qui m’ont donné envie de faire de la bande dessinée sont les auteurs que je lisais petite, car enfant j’ai passé énormément de temps à en lire. Ça m’a toujours fasciné. À l’époque, j’étais très fan des Tuniques bleues, aujourd’hui mes goûts se sont diversifiés. De manière générale, je fais très attention au graphisme, j’aime posséder de belles bandes dessinées, j’ai alors l’impression d’avoir chez moi une œuvre d’art. Cela dit, le scénario est évidement important, et il m’arrive de me laisser convaincre par des bandes dessinées que je ne trouvais pas à mon goût de prime abord, mais dont le dessin se marie parfaitement avec leur sujet.

J’apprécie énormément d’auteurs, pour la couleur j’aime beaucoup Brecht Evens, pour son univers insomniaque et fantasmagorique, ou encore Mattotti et Elene Usdin. En noir et blanc, je suis très sensible aux travaux de Manu Larcenet. Dernièrement, j’ai été assez marquée par Krimi, de Alex W. Inker et Thibault Vermot, je peux également citer L’Accident de Chasse, de David L. Carson et Landis Blair, paru il y a quelques années.

Quels sont tes projets pour la suite ? Immédiats, mais aussi à plus long terme, tes envies, vers quoi tu voudrais te diriger dans le futur…

J’aimerais beaucoup avoir l’occasion de travailler sur un album, en vue d’une publication. Pour le moment je travaille sur un projet dont j’ai terminé le dossier, présélectionné pour l’édition 2025 du Prix Raymond Leblanc, mais je ne l’ai pas encore vraiment présenté à des éditeurs. C’est un projet à l’encre de Chine également, intitulé Tennessee’s screaming, un thriller psychologique mettant en scène des jeux de manipulation… L’histoire se déroule dans le Tennessee, région rurale et républicaine des USA, et s’inspire de ma propre expérience en tant qu’étudiante sur place, lors d’un échange international. Il s’agit donc d’une « auto-fiction », un peu dans la veine de Les éclats de Bret Easton Ellis. C’est un récit qui, s’il aboutit, mettra le focus sur l’Amérique de Donald Trump.

Un mot de la fin avant de nous quitter ?

Je suis ravie que mes quatre pages trouvent une place parmi les très belles propositions de ce numéro ! Merci 64_page ! Bonne lecture à tous. Et place au… silence !

Merci Cheyenne !

Les travaux de Cheyenne sont à découvrir dans notre numéro 29 et sur internet. www.cheyennequevy.be

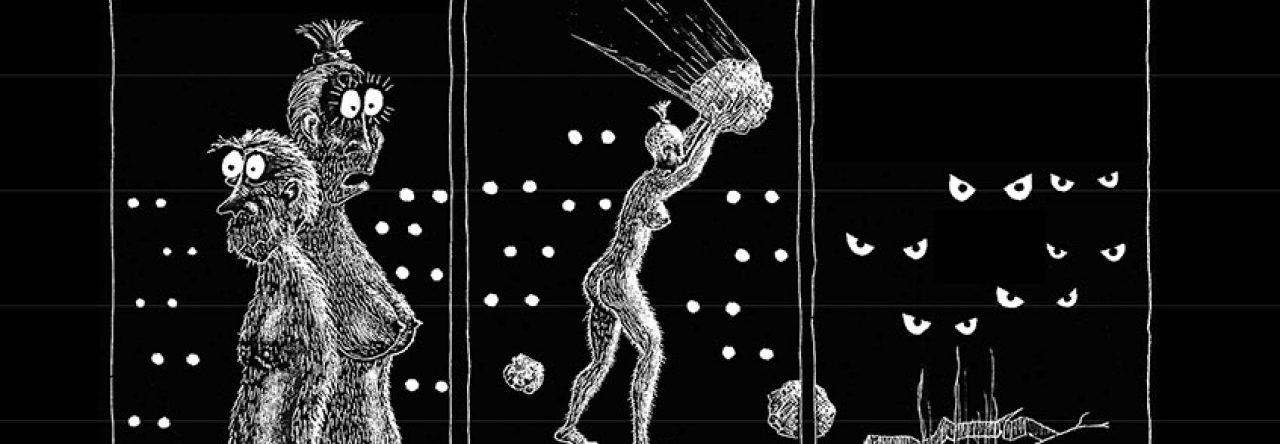

Jacq : Silence

Rencontre avec Jacques Noach, qui signe Jacq, auteur d’une angoissante histoire muette en gris…

Rencontre avec Jacques Noach, qui signe Jacq, auteur d’une angoissante histoire muette en gris…

64_page : Bonjour Jacq, peux-tu nous parler de toi, de ton parcours personnel. Pourquoi l’univers de la bande dessinée et/ou de l’illustration sont devenus les tiens ?

Jacq : D’aussi longtemps que je me souvienne, j’ai toujours rêvé de devenir auteur de BD. J’ai une réelle fascination et un amour inconditionnel pour cet art. Si j’ai changé d’orientation à l’adolescence, pour suivre des études d’architecte, j’ai toujours gardé en tête le doux rêve de revenir un jour à la BD. Ce qui a été le cas en 2021, lors de la publication de mon premier album. Un rêve de gosse qui se concrétise.

64_page : « Silence » nous apparaissait comme un thème difficile, un concept plus difficile à illustré, à raconter en tous cas, par rapport à d’autres thèmes comme « Arbres » ou « Monstres ». Pourtant, nous avons reçu une cinquantaine de projets intéressants et originaux, dont le tien Silence. Raconte-nous la genèse de ce magnifique projet ?

C’est marrant, parce que justement, ce thème m’a de suite inspiré ! La BD est un art de l’image, donc du silence par essence. D’autant plus lorsqu’il n’y a aucun dialogue.

Et le sujet de la salle de classe lors d’un examen m’est apparu immédiatement comme un lieu où le silence est une exigence. Après, j’ai laissé voguer mon imagination (un peu morbide, dans ce cas, je l’avoue).

64_page : Comment travailles-tu pour concevoir un nouveau projet ? D’abord une idée que tu scénarises ? Ou plutôt des croquis, des dessins qui éveillent un univers … Comment fonctionne ton imagination ? Ta création ? A quel moment perçois-tu que ton idée est bonne, que tu tiens un récit et/ou univers qui va remplir tes pensées, tes journées, tes nuits…

Tout se passe dans ma tête en effet. Je réfléchis à un thème, le plus souvent les idées me viennent… la nuit, lors d’insomnies (j’ai imaginé les 10 premières pages de mon album «de Paul et Tom en pleine nuit, et c’est sur cette base que j’ai signé chez un éditeur).

Je ne fais pas de croquis, de recherches. Je ne commence une page ou un récit que si j’ai l’ensemble déjà bien établi dans ma tête, au moins dans le découpage. Lorsque je commence à dessiner je fais les ajustements de plans, découpage, …Mais dessiner n’est pas vraiment un plaisir en soi, le plaisir vient de la concrétisation de ce que j’ai imaginé.

64_page : Dans le monde de l’art en général, et plus précisément dans celui de BD ou de l’illustration quel·les sont les autrices et les auteurs que tu apprécies, et pourquoi ? N’hésite pas à développer…

Comme je lis de la BD depuis plus de 50 ans et que j’ai une bibliothèque bien fournie qui remonte à au moins cette époque, c’est difficile de faire des choix.

J’ai comme tout le monde, sans doute, commencé avec Astérix, Lucky Luke, Boule et Bill, … une étape importante ont été la découverte (très très jeune) de Franquin et Gotlib, via les albums que nous avions et Pif Gadget auquel j’étais abonné. J’ai toujours été plus team Spirou que Tintin, d’ailleurs.

Plus tard, à l’adolescence le courant issu de Métal Hurlant (Druillet, Moebius, Caza, …) et de la nouvelle ligne claire (Chaland, Clerc,…) ont eu une influence considérable sur mes goûts et mon style de dessin à l’époque et qui perdure actuellement. Dans cette lignée, un dessinateur comme Brüno reste une forte inspiration, et sans doute ma référence ultime actuelle.

A une époque, j’étais abonné à Pilote, Metal Hurlant, Fluide Glacial, A suivre, Circus, etc. Dès lors, je crois avoir lu et vu un peu près tout ce qui se faisait en BD franco-belge dans les années 70 et 80 !

64_page : Comment as-tu découvert notre revue ? Qu’est-ce que tu en penses, en mal comme en bien, cela nous permet d’avancer !

Qu’est-ce que l’ASBL (*) 64_page devrait faire pour mieux soutenir la jeune création ?

Via Facebook si je me souviens bien. C’est une très chouette initiative. On sait comme le monde de l’édition est devenu difficilement accessible pour les auteurs qui démarrent, et pouvoir être publié dans une revue est une vraie chance. Et c’est super stimulant.

64_page : Quels sont tes projets ? Dans le court, le moyen et le long terme ? Comment vois-tu ton avenir dans le 9 ème Art et comment construis-tu ce chemin ?

J’ai quelques projets en cours. Tout d’abord, je participe à une revue (Banana Strip) avec plusieurs amis dessinateurs qui sortira son premier numéro en novembre via un crowfunding sur Ulule. J’ai aussi quasiment achevé le tome deux des péripéties de Paul et Tom (Les péripéties homoparentales de Paul et Tom) qui lui aussi fera l’objet d’un crowfunding sans doute en octobre. Et je travaille sur deux nouveaux projets, l’un très personnel et un peu autobiographique, et un autre, qui sera une sorte de suite au SAV de la BD. Après, si je trouve des éditeurs, tant mieux…

Et puis je suis aussi musicien, avec plusieurs concerts à venir à l’automne 2025. Je dois donc partager mon temps entre ces deux passions.

64_page : Veux-tu ajouter un sujet, une réflexion, une proposition, une émotion…

Ben… merci pour tout !! Et vive la BD !

Merci Jacq..

Pour aller plus loin dans cette rencontre https://www.instagram.com/ les_dessins_de_jacq/ www.paulettom.com

(*) Association Sans But Lucratif

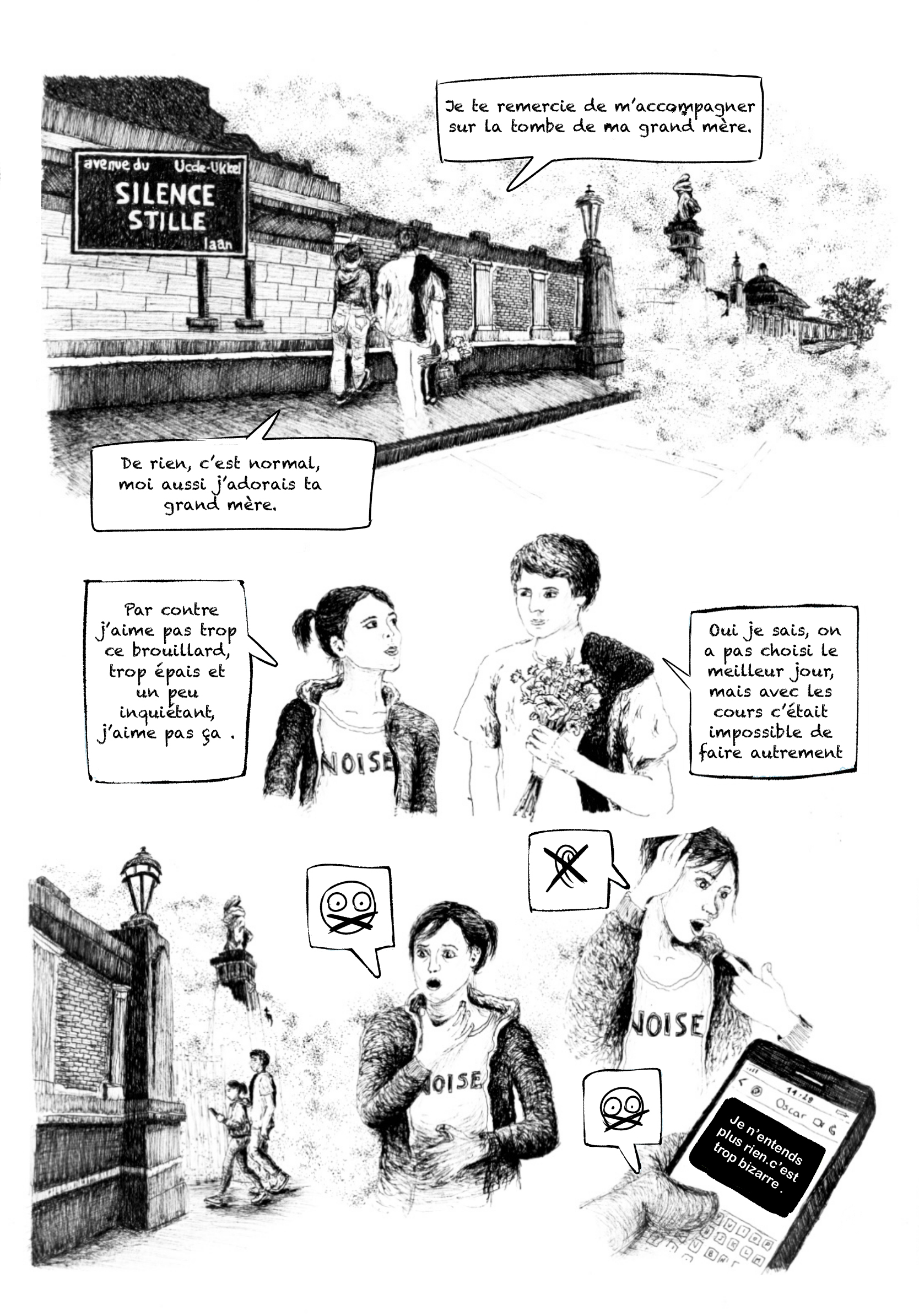

Cécile GONNEAU : Avenue du silence

Interview : Gérald Hanotiaux

Rencontre aujourd’hui avec Cécile, qui propose dans notre numéro 29 deux très belles pages intitulées Avenue du Silence. Les bruxellois connaissent hélas bien cette avenue, pour son lieu de funérailles et son cimetière… L’occasion pour Cécile, comme elle nous le signale,

d’explorer des univers noir et blanc, intenses et mystérieux, qu’elle aime mettre en scène dans des ambiances teintées de fantastique.

d’explorer des univers noir et blanc, intenses et mystérieux, qu’elle aime mettre en scène dans des ambiances teintées de fantastique.

Gérald Hanotiaux. Pour démarrer, pourrais-tu te présenter en quelques mots à nos lecteurs et lectrices ?Cécile Gonneau. Si je n’ai pas réalisé d’études artistiques, je dessine cependant à temps plein depuis dix ans. Plus précisément, depuis un an, je me forme à la bande dessinée. Je suis ravie d’être publiée dans ce nouveau numéro de 64_page !

Dans notre numéro 29, le mot générique proposé aux auteurs et autrices est « Silence », a priori pas si évident à représenter graphiquement… En découvrant le thème, dans tes premières réflexions, comment as-tu abordé ce défi ?

Parallèlement à l’annonce du thème, par une malheureuse coïncidence, un décès dans sa famille a mené mon compagnon vers l’Avenue du Silence, pour assister à des funérailles. Je n’avais pu l’accompagner, mais son récit de l’ambiance des lieux m’a fortement impressionné, et donné envie d’aller voir par là ensuite… En fréquentant les lieux, cette avenue m’a de suite paru pouvoir devenir le point de départ d’une histoire à proposer à la revue.

Placer ton histoire dans ces lieux bien connus des Bruxellois est une excellente idée, qui permettra de pouvoir s’identifier aux lieux et aux personnages. Ta visite avait-elle également pour objet des repérages graphiques sur place ?

Oui, en préparant les pages je me suis rendue sur place avec une amie. Nous avons pris beaucoup de photographies, envisagé les possibles points de vue et différentes scènes à mettre en place dans ce décor. Le lieu est vraiment très puissant et émouvant.

L’ambiance doit en effet être inspirante, surtout pour une histoire empreinte de fantastique, es-tu une habituée de ce genre ?

En effet, mes dessins incluent souvent des fantômes et des passages vers d’autres mondes. Par ailleurs, je travaille depuis un an avec Mechaa Fact (1) sur un projet de bande dessinée, dans lequel le personnage principal va se trouver entouré d’événements paranormaux, harcelé par des entités fantomatiques et poussé à la folie par des forces présentes dans sa maison.

Parlons un peu technique à présent, comment as-tu procédé pour ces deux pages en noir et blanc ?

Comme je dessine de manière très détaillée, j’utilise en général des supports photographiques. Pour cette histoire, lors des repérages évoqués, j’avais réalisé différents clichés sur place, pour avoir le détail des lieux, ainsi que des points de vue spécifiques, dont je projetais l’utilisation dans ma bande dessinée. Pour mes protagonistes, j’ai décidé d’utiliser comme base les personnages adolescents du film Juno. Je me suis inspirée de photos extraites du film, pour fixer différentes expressions et profils des deux acteurs. Je commence alors par effectuer un brouillon très sommaire, puis passe rapidement sur les planches à la réalisation de la version définitive. Les textes ont été ajoutés à la fin, modifiés de nombreuses fois… Le texte représente un peu la part de travail dans laquelle je me sens le moins à l’aise.

Travailles-tu également dans d’autres styles ? Parfois en couleur ?

Oui, je travaille également dans d’autres styles, et notamment en couleur. Sur mon site internet, celles et ceux qui le désirent peuvent découvrir certains de mes travaux dans des styles variés, ainsi qu’à différents liens instagram. (voir les liens en fin d’interview)

Pourrais-tu nous citer les autrices et auteurs de référence pour toi, ceux qui t’ont donné envie de t’exprimer par la bande dessinée, mais aussi plus largement ceux que tu apprécies particulièrement ?